投稿日:2007年09月28日 作成者:yasunaka

さて、引き続きcrossnoteのお披露目シリーズ、第5弾です。(すみません、そろそろワンパターンですね)

今日はアウトライン機能を使って、ドキュメントを編集するデモをお見せします。

上の図をクリックして、表示されたFlashのStartボタンを押してください。

crossnoteではドキュメントを直接ワープロのように修正することも出来ます。設計書や仕様書などを作る場合、今回デモしたようにドキュメント全体の構成をタイトルを考えることであらあら決めておき、後で中身を書くという使い方が多いと思います。そのような場合にはこのアウトライン機能は非常に強力な助っ人になると思います。

投稿日:2007年09月28日 作成者:yasunaka

今週載せたFlashのデモですが、IEだと見れなかったようです。(FireFoxでしか確認せずに気づきませんでした。すみません)

今は直っていると思います。見れないと思ってあきらめた方、ぜひもう一度トライしてみてください…

投稿日:2007年09月27日 作成者:yasunaka

さて、引き続きcrossnoteのお披露目シリーズ、第4弾です。

今日は大盤振る舞い(?)で、テキストの比較のデモと表の比較のデモの2つをお見せします。いずれも非常に短いデモですので、気軽に見てください。

まずはテキストの比較です。

上の図をクリックして、表示されたFlashのStartボタンを押してください。

テキスト枠が変更されたときの、中身同士の比較の例です。

次は表の比較のデモです。

このように、中身同士の比較を行うこともできます。

次回は、アウトライン機能を使うあたりについて説明したいと思います。

投稿日:2007年09月26日 作成者:yasunaka

さて、引き続きcrossnoteのお披露目シリーズ、第3弾です。

今日はドキュメントの構成比較のデモをお見せします。

上の図をクリックして開いたFlash画面のStartボタンを押してください。

パラグラフが追加されてきた時の、構成比較の例です。crossnoteは通常のワープロとは若干異なり、ドキュメントはパラグラフやテキスト枠、図形枠、表枠などといった「部品」を組み立てて構成します。これらの「部品」がドキュメント上でどのような順序で配置しているかを表現したものが「構成」です。そしてupdateする前とした後でこの構成がどのように変化するかを比較する画面が、この構成比較です。

次回は、テキストの比較画面について説明します。

投稿日:2007年09月25日 作成者:yasunaka

先日に引き続き、crossnoteのお披露目第2弾です。

今日はupdateボタンのデモをお見せします。

上の図をクリックして開いたFlash画面のStartボタンを押してください。

これはupdateボタンを押したときの動きを説明しています。自動的に同期Viewに切り替わり、他の人が変更した箇所が表示されます。また同時に開いているドキュメントも修正されています。

次回は、この先の比較画面について説明します。

投稿日:2007年09月21日 作成者:yasunaka

今日はcrossnoteのスナップショットを、このブログを見ていただいている皆さんにだけ特別に、ちょっとだけ先行公開します。

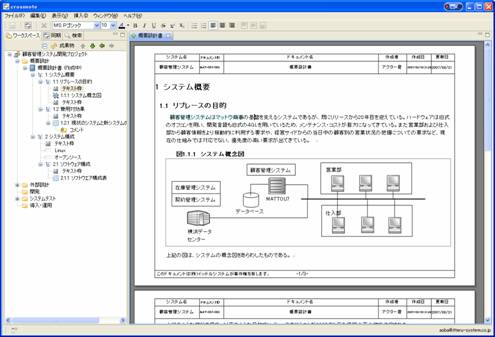

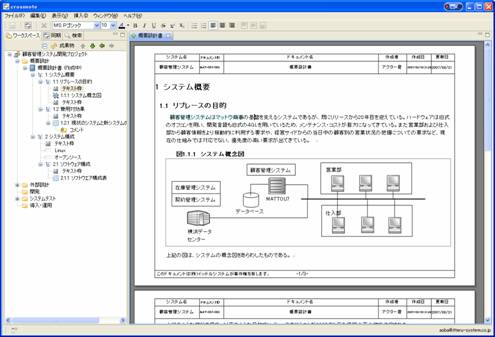

こんな感じです。

(大きな画面でよく見たい人はこちらをどうぞ)

ま、見た目はワープロみたいなものでしょう。左側にプロジェクトを先頭にしたフォルダーやドキュメント、またそのドキュメントの中身がツリー上になって見えているのは通常のワープロとは違う点かもしれません。

大きな画面で見ないと良くわかりませんが、上のツールバーのところに、保存ボタンの隣の、左から2番目に表示されている矢印のボタンが、Collaborative Documentation Serviceを実現するためのもっとも重要なボタン「updateボタン」です。

また近日中に続きをお見せします。

投稿日:2007年09月20日 作成者:yasunaka

昨日のブログではパッケージ化のためにはマーケット分析が重要だよ、と書きました。これって実は、普通の会社が普通にやっていることだと思いませんか? つまり、自分のところで売るものを何にするか、マーケットを良く分析して決めるということです。でも受託開発をベースにしている会社の場合、マーケット分析をして売り物を定めるということをやっているところはどのくらいあるのでしょうか? まずはこれから着手するだけでも他社との差別化が図れるのではないかと思います。

さて、パッケージ化を行う際に難しい問題として、そのパッケージのノウハウのアイデアは誰のものか、ということがあります。ノウハウは当然ただではありません。もしパッケージ化を行うにしても、肝心なノウハウの部分が他社から提供されている場合には、せっかくパッケージ化したとしても、おいしい部分を持っていかれ、自分はリスクだけを抱えるといったうれしくない状態になりがちです。これはできるだけ避けるべき事態です。

そうは言っても、これを避けるためには、実際に業務をしているお客様の会社よりもシステムを開発している側が商売のノウハウをより多く持っている必要があります。果たしてそんなことができるのでしょうか? できるわけがない? いや、できるのです。

なぜならば、お客様の会社のほうは自分のところの業務ノウハウはありますが、同業他社のノウハウまでは知りません。システムをパッケージ展開できているところは、複数の会社に接しているので、その中から次のビジネスの種をいち早く察知して、それをサポートするためのパッケージを開発することが可能です。もちろんお客様側のノウハウをいろいろと頂くことになる部分もあると思いますが、一方で提供する側にもなるのです。このGive and Takeの関係ならば、一方的にノウハウ料を吸い取られることにはならないのです。

もしこのブログを見て、皆さんにとって何かのヒントになることがあれば、私は最高に幸せです。日本のソフトウェア会社が変わっていくことを切に願っています。

投稿日:2007年09月19日 作成者:yasunaka

先週のブログで受託開発からの脱皮をテーマに3回ほど書きましたが、今回は脱<<受託開発>>を考える上での問題点として、「パッケージに向くもの、向かないもの」について触れておこうと思います。なおここでいうパッケージ化とはいわゆるパッケージソフトだけでなく、ASPやSaaSなど、広い意味で特定の業務をサポートするソフトウェアやサービスを提供することを意味するものと捉えてください。

いくらソフトウェアの世界はパッケージによる展開が魅力的だとしても、なんでもかんでもパッケージ化が可能なわけではないのは皆さん百も承知の事実です。パッケージ化が可能なのは同じものを複数のお客様に売る(もしくはサービスする)ことができる場合であって、そのような見込みのないものであればパッケージ化する意味はありません。

今まで日本のソフトウェア開発に受託開発が圧倒的に多かったのは、パッケージによる展開をやろうにも、個別のお客様専用のソフトウェアのためパッケージ化が出来なかった、というように主張される方もいらっしゃると思います。確かにこれはもっともな主張のように聞こえます。

でも実はこれも大部分のケースは、開発する側がお客様の業務を理解していないために必然的にそうなってしまっているに過ぎないのではないかと私は思っています。

お客様の業務を深い部分で理解していれば、お客様からの要求仕様をそのまま鵜呑みにするのではなく、より深いレベルでの抽象化が可能なはずです。つまり、業務を理解していないがために適切な抽象化ができないので、様々なお客様に対するニーズにこたえられるようなシステムとして設計できないのではないか、ということです。

パッケージ化を阻害するより現実的な問題としては、上記のような抽象化を適切に行えるようになるにはかなりのノウハウの蓄積が必要で、将来売上げの見込みが立つかわからないものに対してそのようなノウハウ蓄積のために必要なコストを現時点で払うことができない、ということがあります。また商売として考えたときに、たとえすばらしいパッケージソフトが出来たとしてもそれが売れるかどうかは別問題ということもあります。これらのビジネス的な要因でパッケージ化をあきらめるのは当然、正しい選択だと思います。

ということは、(当然のことですが)パッケージ化を行うためにはマーケット分析がとても重要です。今後、対象の業務についてのニーズがどれだけ増えるのか、正しく予測することが必要だということです。

業務がわかっていれば、対象業務領域についてのマーケット分析もより確実にできると思います。もしそれが将来的に有望な市場で対象業務について確実に拡大が望めるのであれば、パッケージ化をぜひ検討すべきだと思います。

投稿日:2007年09月18日 作成者:yasunaka

まだまだ暑いですが、徐々に秋って感じにもなってきましたね。

私は先週末、子供の運動会に出て日に焼けすぎて皮膚から出血してしまいました。痛い。

投稿日:2007年09月18日 作成者:yasunaka

SE(システム・エンジニア)は業務系SEと技術系SEに色分けされることがよくあります。業務系SEは特定の業務に対してのシステム設計を得意分野とする人、技術系SEは特定業務に寄らず、一般的なシステム・アーキテクチャ設計を得意分野とする人、といったところでしょうか?

例えば若いSEが自分が目指す方向として業務系SEを目指すのか、技術系SEを目指すのか、などといった観点で使われています。私自身はというと、証券・銀行などの金融の業務系SEとして今まで歩んできました。特に「業務系SE」という肩書きをもらったことはないですけどね。

今まで経験的に感じていることとして、システムが得意な人ほど業務系SEを志向しない傾向があります。システムが得意な人はシステムだけ詳しければそれでいいと考えている人が多い、ということです。でも私から見ると、これはとてももったいないことをしている気がしてなりません。なぜかというと、両方ができると間違いなく活躍できるフィールドは広がるからです。バリューが高まる、ということです。

私は業務系SEでしたが、目指したのはシステムが得意な業務系SEです。業務についての勉強をしつつ、同時にできるだけ最新のシステム技術動向を取り入れ、それを実際の業務システムにいち早く応用していくことを楽しんでいました。これはとてもやりがいのある仕事ですよ。

そして経験的に感じることなのですが、もともとはシステムが得意でなかった業務系SEが努力してシステムも得意になるよりも、システムがもともと得意なSEが努力してさらに業務も得意になるほうが簡単なようなのです。

そう、若い人がSEを目指すならば、システムが得意な人こそぜひ業務系SEにトライして欲しいと私は思います。実際に業務を知ることで、その中で自分が得意なシステムに関する知識を存分に発揮できる可能性が高まります。最新のアーキテクチャを実際のシステム開発に応用し、実際に皆に使ってもらうのはこの上なくエキサイティングな経験です。また業務系SEは顧客との接点も多いので、コンサルタントとしての素養も磨くことができます。

ま、大変なことも多いです。でもやりがいのある仕事であるのは確かだと思います。