投稿日:2008年07月14日 作成者:yasunaka

なんか先週末はiPhone一色に染まった感がありました。それだけ話題性が高いんでしょうね。以前iPhone欲しいというブログをちょうど1年前ぐらいに書いていましたが、正直なところ、その時点では1年後に発売されているとは思っていませんでした。

でも私はまだ手に入れていませんよ。(欲しいけど)

このiPhone、クラウド・コンピューティングという観点でも、大きな意味をもった端末だと言えます。テレビとかでのコメントでは「これがあればPC要らない」と言っている人が何人かいました。そのぐらいいろいろなことができる端末が、しかもいつも携帯できるわけですから、非常に強力です。その端末で、クラウドを通じて日頃PCでないとできなかったことをiPhoneでもできる、ということになると、かなりのインパクトがありそうです。

ただ、とはいっても画面のサイズが違えば提供する機能も変えなければならないのだと思います。扱うデータはクラウドで一元的になっているとしても、手元での見せ方は、端末の種類に応じて変えるべきなのでしょう。PCで使うときには全機能を使うことができて、iPhoneではその中の一部の、画面が小さくでも使いやすい機能だけが使える、というような切り替えです。

一方で、一つ一つの端末毎にアプリケーションを作りこんでいては大変です。画面サイズに応じて、載せる機能のプロファイルを用意するだけで、自動的に端末専用の画面が構築できるようなツールがあるといいなぁ、と思います。

(テンプレート・エンジンとか使うと、できるのでしょうか? > 詳しい人)

投稿日:2008年07月11日 作成者:yasunaka

マイクロソフト、月額3ドルでホステッドサービスの提供ヘという記事が流れています。『Microsoftは同社がホストする「Exchange」と「SharePoint」をユーザー1人あたり月額3ドルで販売する計画』だそうです。

ま、内容は想像がつく話なのでどうでも良いのですが、そのサービス名を見て、ちょっと嫌な気分になりました。

「Deskless Worker Suite」

Deskless(机のない) Worker(作業者)のためのスイート(アプリケーションの寄せ集め)です。文字どおりにとればよいのですが、なんか、「机のない作業者」というのが、さみしく響きます。なんか居場所がない感じがしませんか?

もちろん個人の机を用意しない会社があることは知っています。そしてそのほうが合理的だとも思います。でも、やっぱり、仕事をする上で自分の机があるかないかは、気分的にだいぶ違う気がするんです。

最近ある人のブログを読んでいて、その人はある会社に派遣されているらしいのですが、決まって机が長机(引き出しのない、ただ足だけが付いた机)があてがわれていて、社員とそうでない人の扱いの差というのを感じているそうです。

一時的なコストだと考えると、ちゃんとした事務机を確保するのが難しいということはわかるのですが、そうはいっても同じプロジェクトで働く人の気持ちを考えてあげたら? と、そのブログを読んで思いました。

で、この「Deskless Worker Suite」という言葉を聞いて、それを思い出したんです。せめて「Active Worker Suite」とぐらい呼べないものだろうか…

投稿日:2008年07月10日 作成者:yasunaka

数日前に「スピードバンプ!」という本のことを書きましたが、こちらの「インビジブル・マーケッティング」(ハリー・ベックウィス著、阪本啓一訳、ダイヤモンド社)も、同じ営業を教わっている方に勧めらた本です。

この本には自分が今まで悩んできたことが全部書いてありました。特に「わかりやすい専門性」の中の「あなたのメッセージは伝わっていない」という部分は、まさに自分の今までの営業における問題点を的確に指摘している部分だと思います。もっと早くこれを読んでおけばよかったと、本当に思います。

ただし、じゃあどう言えば「あなたのメッセージが伝わる」ようになるのかというと、私の場合、いろいろと考え、実践してみないとだめなのかもしれません。一方的な思い込みで、これなら伝わる、と思っていた言葉が全然伝わらないこともあります。いろいろとTRYしてみて、その中から一番伝わる言葉をピックアップする、という作業が必要なのだと思いました。

投稿日:2008年07月09日 作成者:yasunaka

先日、ある大学のアントレプレナーに関する講義を聴くことができました。学生たちが様々なアイデアを出し合って、1000円を資本として、一定の期間内にどれだけ増やすことができるかをチームで競わせていました。もちろん一定のルールを守った上でのゲームで、悪いことはやってはいけません。

私が聞いた講義はちょうどその発表に関するものだったのですが、とてもユニークな発想がいろいろとあり、非常に感心させられました。全体的な傾向として、労働対価のようなものも含めて「物を売買する」形で利益を得たグループと、「権利を売買する」形で利益を得たグループに分けた場合、後者のほうが高いパフォーマンスを得ていた場合が多いようです。

非常に少ない資本(1000円)で勝負しようとした場合、交換する物の価格は安いものしかできないと思います。一方、権利を交換する場合は、いわゆるデリバティブ(派生商品)におけるオプションのようなもので、目をつけるものによってはかなりのプレミアムが得られます。

ただし一番目を引いたのは、仕入れコストがほとんどかからない形でのビジネスを思いついたチームでした。まさに無から有を生む方法で、他の評価されていた方も、「これはもうちょっと錬れば実際にビジネスになるね」と関心していました。

やはり、イノベーション、アイデアが重要だ、ということですね。

投稿日:2008年07月08日 作成者:yasunaka

ちょうど1年ぐらい前に、このブログでシステム屋の書いた文章というタイトルで、(私を含めて)システム屋の書く文章はわかりずらい、そのためには?しなきゃだめ、みたいなことを書いていたのですが、私自身、相変わらずダメダメです。

ちなみにその時に書いていたことを、以下にもう一度書いてみます。

「ユーザの視点で、何を解決しようとしているのか、何をしようとしているのかを明確にし、それに対する解決策として、前提条件や考え方を明記し、その後で具体的にやることを対応を付けて書く」

ま、この文章も長いっすね。(せめて箇条書きにすれば良かった)

どうも物事を具体的に書き表す、ということが相変わらず下手です。いつの間にか、抽象的な言葉で表現しようとしてしまうのです。でもそれではなかなかイメージが伝わらず、理解しにくいものになってしまいます。

うーん、どうしたら良いのでしょう。ぜひ皆さんのお知恵を拝借したい。

投稿日:2008年07月07日 作成者:yasunaka

今営業についてをいろいろ教わっている方に勧められて「スピードバンプ!」という本を読みました。(キャシー・アーロンソン著、坂東智子訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)

スピードバンプとは、スピードが出すぎないように車を減速させるためのものです。筆者の方は子供の時に、形は悪いけど新鮮でおいしい家でとれた野菜を、家の横の道端で売ろうと考えました。そして、そこを猛スピードで通り過ぎていく車に目をとめてもらうために、いくつかに分けて「スピードバンプ」となる看板を立てて、立ち寄ってもらうようにすることに成功した、という話から始まっています。

この本を読んでいて一番感じたのは、結果を得たいのであれば「工夫して行動すること」だ、ということでした。私はどうも頭でっかち派で、何か始めようとするときにあれこれ悩んでしまうのですが、営業に関しては悩むよりも前に、いろいろといくつもの工夫を重ねて、いろいろやってみることが重要なようです。

投稿日:2008年07月04日 作成者:yasunaka

少し前にリリースしていた機能なのですが、何か最近「システム開発用設計書テンプレート」へのアクセスが多いので、どんなものかを一応お見せしておきます。

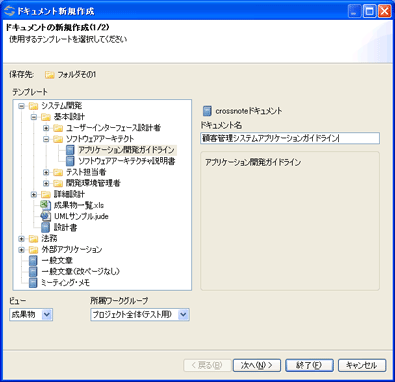

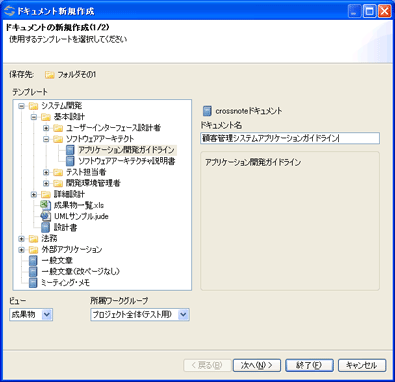

例えば「アプリケーション開発ガイドライン」。作成するフォルダを選んで、右クリックで「新規作成」の中から「ドキュメント」のアイコンを選ぶと以下のようなダイアログが表示されます。

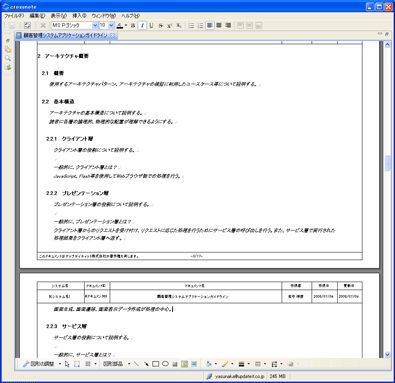

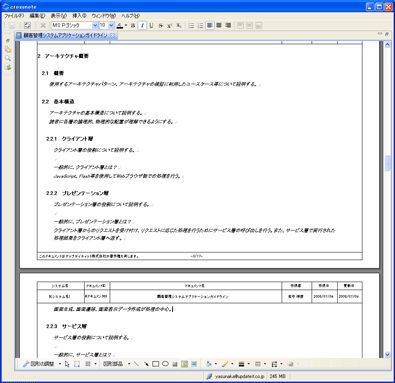

後は、「次へ」進めて、表紙と付けると、目次を付けるにチェックして、終了ボタンを押すと、それだけで次のようなドキュメントが出来上がり!

17ページにもわたる大作のテンプレートのできがりです。後は中身を埋めていく作業を行えばOK。プロジェクトのドキュメントの品質を一定に保つためにもいいと思います。

投稿日:2008年07月03日 作成者:yasunaka

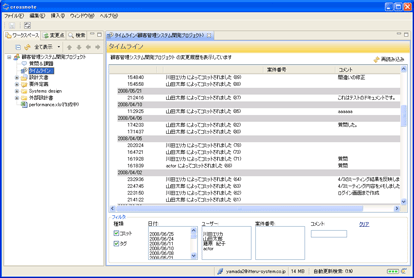

今週の月曜日(6/30)の夜にcrossnote Ver 1.2.0をリリースしました。このバージョンには少し前にお伝えしたように、新たにタイムライン機能が追加されています。

このタイムラインは、プロジェクト毎に用意され、そのプロジェクト全体で、誰がいつ、何をどうしたのかが簡単に追えるになりました。もちろん表をクリックすると、その詳細にドリルダウンできます。

当社は開発のバグ管理システムとしてTracを利用しているのですが、その中の機能で一番良く使っていたのが実はタイムラインだったんです。複雑なことをやらなくても、簡単に全体を一覧できるというのは、精神的に「楽」に感じます。また昨日はみんな何やってたんだ? なんて確認もやりやすいです。

crossnoteにはアップデートの度に前回との変更点がわかる機能がありますが、タイムラインはその変更点をチェックした時に気になっていた点を、後でもう一回参照したい、なんて時に便利かもしれません。

フィルタ機能が付いているので、あるユーザが行った操作とか、ある案件番号がセットされた操作とか、コメントにある文字が含まれているものの一覧などを抽出することができます。

工事進行基準対応では仕様変更管理を契約に紐付けてきちんと管理していく必要がありますが、仕様変更に対する案件番号をコミット時に付与することで、ある仕様変更に絡んだドキュメントの修正点全部をプロジェクト内から拾い上げる、なんて使い方もできます。

投稿日:2008年07月02日 作成者:yasunaka

昨日、オブジェクト倶楽部 夏イベント 2008にのこのこ出かけてきて、ライトニング・トークスをしてしまいました。題名は「セールスに高橋メソッドを使ってみた」です。

高橋メソッドはライトニング・トークスではおなじみの手法なのですが、これを以前営業で活用していた時期があり、その時の経験をもとにまとめてみました。この手法はだんだん認知度を得てきているようですが、まだ営業で活用しているところは少ないと思いますので、今が一番旬だと思います。

オブジェクト倶楽部のページに資料が載るようですので、ぜひ興味のある方は覗いてみてください。

# これ、crossnoteの宣伝そのまんまじゃん、と思った人。ま、そこは「テーマ」だということで、ご了承を…

投稿日:2008年06月26日 作成者:yasunaka

ITMedea Newsの記事タッチ技術台頭で、マウスの時代は終わる?を興味深く読みました。iPhoneに代表されるマルチタッチ技術などが、従来のマウスを置き換えていくだろう、という予測です。

その記事の中では、それでもキーボードは残るだろう、という予測になっているのですが、私は、キーボートとマルチタッチ・ディスプレイが一緒になってもいいんじゃないの? と、ふと思いました。

もしキーボード自身がマルチタッチ・ディスプレイで構成されていて、ちょっとしたジェスチャでキーボードとポインティング・デバイスの両方の役割を果たすことができたら、指をホームポジションから一切動かさずに操作できるので、便利そうです。

ノートPCのタッチパッドはほんのちょっとですが、キーボードから離れており、やっぱりホームポジションを動かさないと使えません。キーボードの先端に感圧式のポインティング・デバイスを備えているものも多いですが、マウスに比べるとやっぱり使いずらいと思います。

もしキーボードそのものがマルチタッチ対応のタッチパネルだったらどうなのでしょうか? 腕の位置をまったく移動させずに、指だけで「うにうにと」対象物を操作できたら、この上なく便利だと思うのですが。できればキーボードモードのときにはタッチパッドがかちっと凹むといいな。

誰かそんなもの作りませんかね?