投稿日:2008年09月10日 作成者:yasunaka

最新のcrossnoteを初期バージョンに比べると圧倒的にパフォーマンスが改善されているのですが、私の環境のうち、デスクトップ側で動かした場合、PCを起動した後の最初のcrossnoteへのログインからドキュメントを開くまでが本来のスピードではありえないくらい遅いのです。もう一方のノートPCのほうはそれに比べると(能力が低いにも関わらず)かなり早く立ち上がります。

デスクトップ側もそれ以降ドキュメントを開いたり、crossnoteを起動しなおしたりする場合にはすぐ立ち上がるのですが、PCを起動した直後はどうにも非常に遅いのです。

以前この問題を調べたのですが、原因はサーバとの通信が、最初の1回目だけ時間がかかっている、ということでした。そしてノートPCのほうはその問題が発生していませんでした。

デスクトップPCとノートPCはOSやパッチなどのバージョンは同じです。1つ大きな違いは、ウィルスチェックソフトの種類でした。試しにデスクトップPC側で別なメーカのウィルスチェックソフトに切り替えたところ、問題は劇的に改善されました。

ソケット通信の先で行われていることなので、ブラックボックスであり、なぜこのようなことになっているのかについてそれ以上の追及はできなかったのですが、おそらくデスクトップ側で利用しているウィルスチェックソフトのソケット通信内容のチェックのパフォーマンスが極端に悪いことに原因があるのだと推測されます。ただそのウィルスチェックソフトは企業利用のシェアが非常に高いソフトで、かつ企業での利用を前提としたバージョン(サーバ側から集中管理できる仕組みをもったウィルスチェックソフト)なので、企業での利用が前提のcrossnoteにとっては厄介な問題です。

引き続き、解決策を検討していきたいと思います。

投稿日:2008年09月09日 作成者:yasunaka

米Googleが新聞各社と提携して過去の新聞記事をデジタル化し、オンラインで検索可能にするという記事が出ていますね。これってGoogleはどのくらいの金額を各新聞社に払うのでしょうかね?

日経新聞などは自社で有料の過去記事のデータベースサービスをやっていますが、要はそういう商売は自社でちまちまやっている場合ではない、Googleが引き受けますよ、ということですよね。Googleとしては広告モデルで十分Payできるという算段なのでしょう。

今までのエンドユーザに個別に課金をするやり方では、なかなかユーザ数が増えないとか、金額があまり大きくなりにくいとかいった問題が想定されますが、これを広告モデルで運営するとなると、Googleみないなところがやればユーザ数が圧倒的に増えるし、かかるコストも抑えられます。

いやはや、Googleという会社は次々と面白いビジネスを考えつくものだと思います。

投稿日:2008年09月05日 作成者:yasunaka

昨夜、crossnote ver 1.3.0をリリースしました。少し前にアナウンスしていた参照コピー機能を実装しました。バージョン番号は1.3台になりました。

——————————————————

(1) 「参照コピー」とは

——————————————————

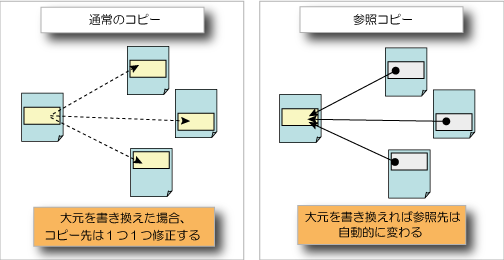

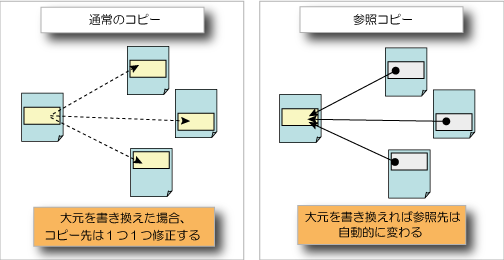

この参照コピー機能とは、テキスト枠や図形枠などの要素をコピー&貼り付けする際、「参照として貼り付ける」ことで、そこに表示される内容は、オリジナルのドキュメントの中身と同一のものになります。つまりオリジナルのドキュメントを修正すると、それを参照しているドキュメントも自動的に修正されるようになります。

例えばシステムがお客様毎にカスタマイズしていて、基本ラインは同じなのだけどお客様毎の違う部分があるような場合、お客様が増えるたびにドキュメントのメンテナンスが大変なことになってきます。そのような場合にはこの参照コピーを用いることで、メンテナンス作業を激減させることができます。

——————————————————

(2) 「参照コピー」部分を修正するには

——————————————————

参照コピーされた部分は鎖のマークが表示され、編集不可になっていますが、エディタで選択して右クリックから「参照を解除し編集可能にする」を選ぶと修正できるようになります。なおこの場合、独立したコピーになるので参照元を修正しても自動反映されなくなります。

——————————————————

(3) 参照情報を使ったドキュメント間の影響分析について

——————————————————

さらに参照コピー機能と合わせて、例えばある図形枠がどのドキュメントから参照されているのか、とか、このドキュメントを参照している他のドキュメントは? などといった検索もできるようになっています。これによりあるドキュメントを修正する際に、そのドキュメントを修正により影響を受けるドキュメントを分析することが可能になります。参照を解除し編集可能にした要素についても参照元に関する情報はまだ保持していますので、この影響を受けるドキュメントの対象となります。(なお参照元に関する情報をすべて削除することも可能です)

投稿日:2008年09月04日 作成者:yasunaka

まったくの雑談です。

私は基本ミーハーなので音楽は何でも聴きます。子供のころはクラッシック一辺倒だったのですが、徐々にチャイコフスキー→ドビュッシー→ストラビンキー→バルトーク→現代音楽と年齢が上がるにつれて好みの音楽も現代にシフトし、途中モダンジャズを経て今はもうヘビメタと演歌以外はなんでもOK、といった状況です。途中、高校時代にYMOが流行り、かつ坂本龍一さんが高校の先輩だったこともあり、テクノ音楽にはちょっと魅かれていました。

大学時代(20年前…)にはコンピュータにMIDIでシンセサイザーをつないで打ち込み音楽を作る、というのにはまっていた時期があります。コンピュータを使って作曲(打ちこみ)してシンセサイザーをつないで演奏させるのですが、全部自分でコントロールして作り上げることができるところが魅力でした。こういった打ち込み音楽にはやっぱりテクノやユーロビート、ハウスっぽいのが一番合っています。

最近、少し前にPerfumeというテクノポップグループを知って、年甲斐もなくちょっとはまっています。Perfumeにはまっている40代が結構いるという話をちょくちょく聞きますが、私なども彼女たちの音楽を聴いていると、未来志向的なのにもかかわらず、逆にちょっとレトロチックに感じるところがいいのです。

このPerfumeというグループ、結構前から活動していたようですが、売れてきたのはここ1年ぐらいなんだそうですね。やっていることが大きく変わっているわけではないようですが、売れる、売れないという境界線はほんのちょっとのところにあるようで、非常に不思議な気がします。数日前に書いた、「ビジネスのスレッシュ・ホールド」のいい例かもしれません。

投稿日:2008年09月03日 作成者:yasunaka

このブログ、さっそくGoogle Chromeを使って書いてみているのですが、とにかく軽い! 早い! ちょっと感動的なほどです。今までFireFoxを使ってきたのですが、これは乗り換えたくなりました。

ユーザーI/Fもシンプルなんだけど、かなり使いやすくデザインされています。デフォルトでよくアクセスするページがホームページになっているのも使いやすいと思います。ページ表示なども概ね問題ないと思います。

1つ気づいたこととして、Flashは表示できるのですが、Java Appletはだめのようですね。(なにか設定すると動くのかもしれませんが) 企業用のアプリケーションではJava Appletを使っている場合が結構あるので、できれば対応してほしいところです。(これはSunにいうべきことなのか?)

### 訂正 2008/9/8 ####

Java AppletもJRE 6.0のUpdate 10(ただし今現在はまだRC版のようです)に切り替えると使えるようになるようです。Update 10からはJava Appletが別プロセスで動くようになるなど、だいぶ大きく変わるようで、Google Chromeははじめからこのバージョンを前提に作っているようですね。

######################

しかしGoogleという会社、Appleが開発しているオープンソースの部品をうまく活用しているとしても、これだけのものを出せるというのはやはりすごい会社なのだと思います。(ちょっと使った感じでは本家のSafariより使いやすいイメージがあります) 技術者としても、経営者としても、うらやましい限りです。

投稿日:2008年09月02日 作成者:yasunaka

@ITにCompTIA Breakaway Japan 2008 IT人材不足の要因は「産業構造」「育成環境」「育成機会」という記事が載っています。それによると、総務省の方の話として以下のようなことが書いてあります。

— 引用はじめ —

ICT人材の現状は「50万人ほど不足している。特に、高度ICT人材の不足数は約35万人」だという。高度ICT人材は技術系(プロジェクトマネージャ、上級システム設計・開発など)とマネジメント系(CIO、CTO、システム企画など)に分かれるとし、特にマネジメント系の不足が著しい

— 引用終わり —

経産省の平成18年特定サービス産業実態調査によると、ソフトウェア業務にかかわる従事者数は全部で52万人ということなので、上記のICT人材の話は、ざっくり、現状の倍増やす必要があるという話です。

これ、本当だとしたらまだ当分IT系産業における人材市場は超売り手市場ということになるのですが、何か実感がありません。実際SEやプログラマーの単価はこのところ下降気味のような気がしてなりません。(きちんと調べたわけではないですが)

1つ考えられることとして、憶測ですが、上記のICT人材の範囲には、ユーザ企業側のシステム担当者が入っているのに対し、ソフトウェア業務にかかわる従事者数にはその分が含まれていないのかもしれません。

いずれにせよ、「50万人ほど不足している」という話の算出根拠を知りたい、と思いました。

投稿日:2008年09月01日 作成者:yasunaka

アップデイティット株式会社は会社設立が2006年9月1日で、今日で3年目に突入します。

1年目はすべて研究開発で終始し、2年目からcrossnoteの提供を開始し始めました。おかげさまでcrossnoteは、おそらく世界中探しても類を見ない統合ドキュメンテーション環境として、製品としての完成度が高まってきたと自負しております。

この3年目を飛躍の年としていきたいと思います。まずは少しでも多くの人にcrossnoteのことを知ってもらい、使ってもらえるよう、工夫していきたいと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

投稿日:2008年08月29日 作成者:yasunaka

ちょっと与太話です。

例えば「15:00に帰る」と言うことに対して、(A)「15:00迄に帰る」と捉える人と、(B)「だいたい15:00ぐらいに帰る」と捉える人がいると思います。時間があまりシビアでない場合にはどっちでも良いのですが、15:00という時間が重要な場合には、(A)「15:00迄に帰る」と捉えてほしいと思います。

しかし実行者(15:00に帰る人)はそんなことは考えません。できるだけ楽な(B)「だいたい15:00ぐらいに帰る」と捉えることも多いと思います。結果として、いろいろと問題が発生することになります。

さてこの問題、何が原因なのでしょうか? 「15:00に帰る」という表現が曖昧ということでしょうか? それとも気を利かせない実行者が悪いのでしょうか? または、勝手に15:00迄に帰ることを期待する側が間違っているのでしょうか?

おそらくこれと同じようなことが、プロジェクト内では何百回と繰り返されていて、その度に様々な問題やバグ、仕様間違いなどが発生しているのではないでしょうか?

このケースで重要なのは、コンテキスト(文脈)です。どのようなコンテキストで用いられた文章なのかによって、受取る意味が異なります。「15:00に帰る」という表現そのものは決して曖昧な表現ではないのですが、コンテキスト次第では様々な意味を持ちうる点が曖昧さを生み、情報の発信側と受け手側で同じコンテキストを共有していないと、場合によっては意味を取り違えて伝わる場合がある、ということです。

ところがコンテキストの共有が十分できていない場合というのが実際にはよくあります。「え、そういうことだったの?」というケースです。相手が同じコンテキストを共有していることをきちんと確認しないことには、あなたの言葉は違う意味で受け取られているかもしれません。

投稿日:2008年08月27日 作成者:yasunaka

IT Proの1万人が使った“Excelのお化け”という記事を面白く読みました。日産とリクルートの事例で、多くの人がExcelファイルを共有して使っている場合に起こる問題点と、その解決方法について書いています。

解決策は、日産の場合にはデータをExcelを使ってXML化し、XMLデータベースに格納する方法、リクルートの場合にはマイクロラボ社のツールを用いるというものでした(ExcelをWebブラウザ内で動かし、そことアプリケーション・サーバを連動させてDBに格納する方式)

それぞれ、いわゆるWeb化はしていないのですが、理由はユーザがExcelを使い慣れているため、そして高額な投資をしてWeb化するほどでもない、という2つの点のようです。

正直なところ、読んで思ったことは、これは最初からわかっていた事だよね、ということです。多少Excelを使い込んでいる人であれば、それだけの大人数(日産の場合、なんと日米欧の1万ユーザ)でExcelファイルをみんなで共有して使った場合に問題が起きないわけがないことぐらい理解しているでしょう。

でも現実問題として、こういうのってよくある話だと思います。上記のいずれもいわゆる情報系であり、勘定系と異なりシステム投資があまり行われません。金がないから、まああるものでいこう、ということになるのです。

法律上必要だとか、何らかの理由がないと、情報系と呼ばれる部分にはなかなか投資してもらえません。人手で回せる間は人手で回す、という発想になりがちです。投資対効果がわかりずらいことも一因でしょう。

しかしビジネスは「情報戦」です。外部・内部を問わず、情報を制する者が最終的には勝つはずです。それらの仕組みを積み重ねていくことで、他者に対する確固たるアドバンテージを得ることができるようになります。日本のシステム投資も、もう少し大局的なものの見方で、情報に投資する、という姿勢が必要なのではないでしょうか?

投稿日:2008年08月26日 作成者:yasunaka

昨日はCIAJ/Zit共済IT経営改革研究会にて、crossnoteの商品発表をさせていただきました。

ミニ発表ということで、5分間という枠でしたので、ちょっと早口での説明になってしまい、わかりにくい部分もあったかもしれません。そんなわけで、至らない部分もあったかもしれませんが、多くの方に商品を説明させていただく機会を得たことは、非常にうれしく感じました。また多くのベンチャーの社長の方などと交流できたことが非常に楽しかったです。

昨日の説明の切り口は、「プログラミングの世界にはIDE(統合開発環境)が当たり前になってきているのに、なぜドキュメンテーションの世界は、相変わらずワープロと表計算ソフトだけ、という旧態依然としたままなの?」という観点での説明です。「統合ドキュメンテーション環境」を実現するためのものとしてcrossnoteをご紹介し、5つの導入メリットを説いています。

詳しくは、昨日の資料をこちらに置いておきますので、ぜひ御覧ください。