投稿日:2011年10月16日 作成者:yasunaka

10/16にcrossnote ver 1.5.4をリリースしました。

今回のバージョンアップの目玉はPDFへの出力対応です。今までcrossnoteで作成したドキュメントは、Word 2007形式、HTML、crossnote形式、XMLファイルなどの形式でエクスポートできたのですが、これらに加えて今回のバージョンからはPDFファイルへ変換して出力できるようになりました。

今までもAdobe Acrobatなどを入れておけば、印刷する形でPDFへ変換出力できたのですが、この方法だとリンクなどに対応できません。またしおりも作成されませんでした。

今回、PDF対応を行ったことにより、リンクやしおりにも対応できるようになりました。crossnoteドキュメント同士のリンクなどもPDFで扱うことができます。また印刷メニューではなく、エクスポートとして扱うので、ドラッグ&ドロップでPDFファイルとして取り出したり、複数のcrosnoteドキュメントを一括してPDFに変換して取り出すことも可能です。なおPDF変換には他社のソフトをインストールする必要はありません。

crossnoteはデータを取り込み、ネットワーク上で共同編集し、出力するまでの一連の作業をサポートするDocumentation Hubとしての機能を今後も強化していきます。

上記以外にもさまざまな改良を加えています。

詳しくはこちらをご参照ください。

投稿日:2011年10月14日 作成者:yasunaka

K&Rといえば、プログラマの世界(の中でもちょっと上の年代?)にとっては、C言語を開発した二人の巨匠の、カーニハンさんとリッチーさんのことですよね。この二人が書いたK&R版の『プログラミング言語C』は、長い間、バイブル中のバイブルで、私もだいぶお世話になりました。

C言語はUNIX、そしてLinuxをはじめ、さまざまなシステムの一番基盤的な言語で、これ無しには現在のコンピュータの世界はありえないのですが、その礎を作ったK&Rのうちの一人、デニス・リッチーさんが亡くなったというニュースがYahooに流れていました。一般の人にはあまりなじみのない人かもしれませんが、この人の功績は実は非常に大きなものだと思います。

UNIXやC言語を開発したきっかけは、当時働いていたベル研究所に、ミニ・コンピュータのPDP-7がたまたま(しかもほぼ廃棄に近い形で)あったからだそうです。それを動かすために汎用的なOSとして開発されたのがUNIXで、それをさらに別のマシン、PDP-11に移植するために開発したのがC言語だ、ということ。

それぞれ実は原型といえるもの(UNIXはMultics、C言語はB言語)があったのですが、それをベースにしたとしても、きちっと実用的なものに仕上げ、実際に使えるものにしたというのは、本当にすごい。そしてその影響の大きさは、今となっては計り知れないものがあります。

Windowsだってその多くはC言語(およびその改良であるC++)で書かれているはずですし、今をときめくiPhoneだって、そのプログラミング言語のObjective-Cは、実はC言語です。AndoroidはLinuxベースですが、そのLinuxも基本はUNIX互換製品であり、AndoroidアプリはJava言語で書かれていますが、このJavaだって、元となっているのはC言語です。

さらに、これらの仕事は彼らがまだ20代のときに、わずか数年で成し遂げていた、というのが驚きです。

もちろん、それらが普及して一般化するまでには、他のさまざまな人々の努力が加わった結果であることも間違いありません。ただそれだけ、多くの人を巻き込んだ、非常に魅力的な仕組みがUNIXであり、C言語であった、ということだと思います。

投稿日:2011年10月06日 作成者:yasunaka

亡くなった前アップルCEO、スティーブ・ジョブズ氏が17歳の時に出合った言葉だそうです。

合掌。

投稿日:2011年09月18日 作成者:yasunaka

タイトルは今日の日経新聞の「私の履歴書」の中で特に印象に残った言葉です。

今月の「私の履歴書」は、元伊藤忠商事会長の室伏稔さんが書いていらっしゃいます。今日の話では、室伏さんが伊藤忠で仕えた上司として瀬島龍三さんのことを書いていますが、あまりにもすごいので、読んでいて思わずゾクゾクしてしまいました。

・指示が常に明快かつ的確

・叱るべきときは叱るが、その後のケア、気配りも忘れない

・日常業務での指導

(1) 報告書は必ず紙1枚にまとめる

(2) 結論を先に示す

(3) 要点は3点にまとめる

最後の報告書のまとめ方は、今ではその手の本で見る内容ですが、昔からこれを実践・指導していたのがすごいです。特に「どんな複雑なことでも要点は3つにまとめられる」と言い切ってしまうところがすごい。これは徹底的に頭を使わないとできないことで、そうやって考えに考え抜いて、搾り出した結果を要点としてまとめておけ、ということを言っているのでしょう。

そして、その卓越した交渉術にも触れていて、「徹底的に準備をしてから事を始め、とにかく相手に先んじることが必勝の道」、つまりタイトルに書いた「用意周到、準備万端、先手必勝」による交渉術が「神わざ」だった、と書いています。

まずは実践ですね。意識してやってみよっと。

投稿日:2011年09月03日 作成者:yasunaka

このブログにはあまりふさわしくないタイトルですが 🙂 これは、先日なんと25年ぶりに(!)ようやく見つけ出した曲のタイトルです。

きっかけは先日Webをいろいろ徘徊していたときのことです。あるブログで何か聞いたことのあるようなタイトルが… もしやと思い、そこからいろいろ検索したら、25年前にラジオで聴いて一発で気に入ったのにも関わらず、アルバム名がわからなくて買えなかった曲に、25年後の今、再会できたんです。感激!

この曲に出くわしたのは、当時NHK-FMでやっていたサウンドストリートという番組ででした。当時、坂本龍一担当のときに、アマチュアの作った音楽などを批評するデモテープ特集という、神番組をやっていて、私もこれを非常に楽しみにしていました。(ちなみにデモ「テープ」ですからね、時代を感じます)

このデモテープ特集の際、コメンテーター(?)として参加された方の曲として紹介されたのが、この「恋のテロリストNO.1」だったのです。聴いたとたん、あまりのインパクトに私は一発でヤラレてしまいました。歌詞の過激さが目立つ曲なのですが、それ以上に曲の作りが私の趣味にあまりにもピッタンコで、こりゃーすごい、絶対欲しい!、と思ったのですが… その当時まだインターネットも無く、入手できる情報が限られていたのもあって、結局誰の作品なのかもわからずにそのままになっていたんです。

ただ曲名だけをなんとなく覚えていて、先日たまたまあるブログを見ていたら、あれ?これは? となって、そこからいろいろ調べてみたら…わかりました。

アルバム名は「おしゃれテレビ」。MIDI Inc. (1986年)

作曲家は野見祐二。たぶん、この方がデモテープ特集にコメンテーターとして出ていたのだと思います。

「おしゃれテレビ」は5曲入りのミニアルバムで、「恋のテロリストNO.1」以外に「踊るクエン酸回路」、「真昼の星」、「音楽爆弾」、「アジアの恋」という曲が収めれています。坂本龍一がヒアノで参加していたり、EPOも参加していたりなど、布陣もすごい。早速AMAZONでポチってしまったのですが、「恋のテロリストNO.1」はもちろん、この曲と同じ吉永敬子がボーカルの「アジアの恋」もとても気に入りました。ちなみに「アジアの恋」はインストルメンタルで坂本龍一がカバーしているらしい…

野見祐二という方は、坂本龍一がアカデミー賞音楽賞を受賞したラストエンペラーの編曲を担当していたり、スタジオジブリの作品の音楽を担当していたりと、結構すごい人のようです。ですが、あまり表には出てこないみたいですね。私も今回調べるまでは、まったく知りませんでした。実際、自身のアルバムは今のところ上記の「おしゃれテレビ」が唯一のようで、それ以降は特に出していないみたいです。隠れた才能ですね。ちょっともったいない。

(これを見つけた日は、興奮して夜眠れなくなってしまったことを付け加えておきます。 😉 )

投稿日:2011年07月21日 作成者:yasunaka

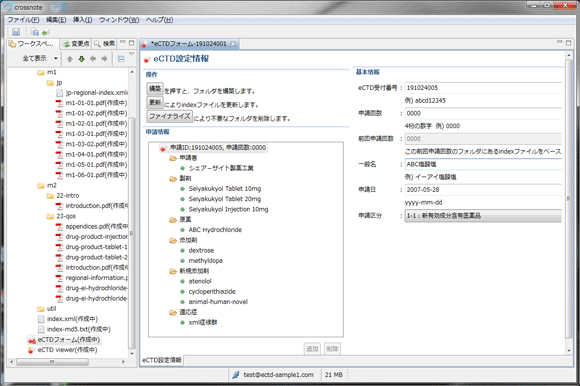

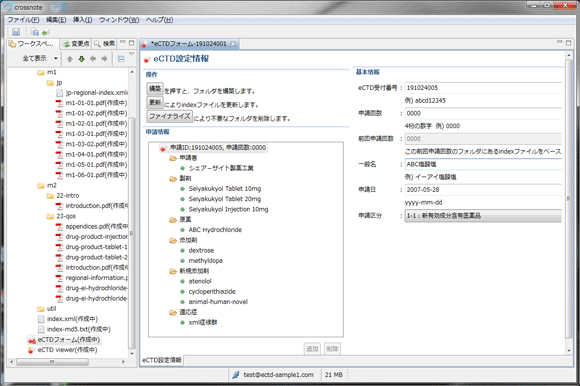

7/18付けでホームページで紹介済みですが、crossnoteのeCTD向けのソリューションの提供を開始しました。

eCTDとは医薬品承認申請様式の電子フォーマットで、ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)で定められた国際的な規格です。この方面で実績のあるShare Site, Inc.様と共同開発を行っております。

crossnoteは高度な文書管理技術をベースにした、拡張可能なシステム基盤として利用可能な仕組みです。Plug-inとして機能拡張することで、さまざまな応用が可能になっています。今回はその医薬品分野向けバージョンの第1弾です。

ドラッグ&ドロップによる使いやすく高度なユーザビリティをベースに、自動的な属性補完や構造解析、Quality Check機能などの業務機能をPlug-inし、さらにはcrossnoteのコメント・質問管理や編集スケジュール、履歴管理等の機能を利用することで、手軽なコストでeCTD業務の高度化・効率化を行うことができます。

お問い合わせはShare Site, Inc.様、もしくはこちらからどうぞ。

投稿日:2011年07月19日 作成者:yasunaka

7/18にcrossnote ver 1.5.3をリリースしました。

今回のバージョンアップでは主に外部ファイル関連の修正を行っています。

1.外部ファイルのリンク対応

外部ファイルのリンクとはWindowsのショートカットに相当するものです。リンクとして取り込む場合、crossnote上ではファイルへのパス情報のみが取り込まれ、実体は取り込みません。

画面の一番下にある「リンクとしてインポート」をチェックすることで、リンク形式となります。

例えば実体をWindowsサーバで共有管理しているファイルを、実体はそのままWindowsサーバで管理しつつ、crossnote上でも扱うことができるようになります。

2.ドキュメント・キーワード対応の強化

ドキュメント・キーワード機能を強化し、外部ファイルにも設定できるようになりました。またドキュメント・キーワードの設定時に「必須」とチェックした項目については、ドキュメント作成時やインポート時に容易に入力できるようになりました。(上の画像のoperation, title, modified-file, parent-elementなどの項目がドキュメント・キーワードを必須項目とした場合の例です)

これによりドキュメント・キーワードはきわめて汎用的な機能に進化しました。例えばドキュメント管理用に業務に合わせた項目を設定したり、外部プラグインを使って入力補助機能を充実させることもできます。

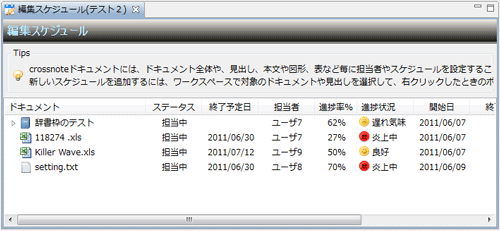

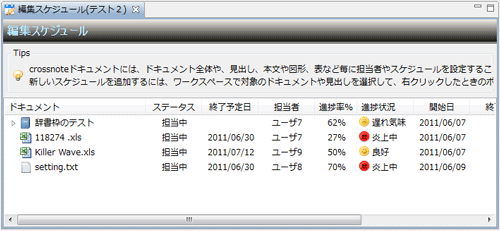

3.外部ファイルの編集スケジュール対応

crossnoteドキュメント向けの編集スケジュール機能を外部ファイルでも利用できるようにしました。

担当者とアサイン期間を設定し、さらに進捗状況の把握にも使うことができます。

上記以外にも、数多くの改良を行っています。 新しいcrossnoteをぜひお試しください。

投稿日:2011年06月26日 作成者:yasunaka

ニューヨークの遊び方というブログで、「アメリカで急成長中の小売店、アップル・ストアから未来を描こう!!!」という記事を読みました。アメリカでのアップルの成功の要因の1つにアップルストアがあって、その過去からの経緯と現状、アップルストアがどのように優れているのかを説明しています。

このブログでは2001年にアップルストアを開始した際に、ビジネスウィークにぼろくそに書かれていたことを紹介しています。

(1) 客が限られ過ぎ

(2) 価格が高過ぎ

(3) 店舗維持コストを甘く見すぎ

教科書的なビジネスモデルとして考えた場合、おそらくアップルストアのコンセプトは大きく外れたものだったのに違いありません。でも、アップルはこの指摘の正反対のことをやって、大成功したというのは非常に興味深い事実です。

ではなぜそれなのに成功したのか、となるのですが、このブログでは以下のように分析しています。

1.商品よりも体験を売る

2.店舗はでっかくないと意味がない

3.新しい話題を提供する

なかなか面白いので、ぜひ原文をご参照ください。

これ、非常に示唆深い内容です。アップルの製品はデザインや性能などにおいて「差別化」で売る戦略です。だけどいくらいい製品を作ったとしても、その良さがうまく消費者に伝わらないと購入に至りません。そこで、アップルがとった戦略が、「1.商品よりも体験を売る」というものでした。つまり、商品そのものを売り込むのではなく、商品に絡んださまざまな楽しい体験、うれしい驚きを直接感じることで、最終的に商品の購入につながるという戦略をとったのです。

ちょっと回りくどいようでありながら、「差別化」で売るためには実は欠かせないプロセスなのですね。そして「2.店舗はでっかくないと意味がない」「3.新しい話題を提供する」も結局のところ同じ話であり、商品に絡んださまざまな楽しい体験、うれしい驚きを直接感じれるにはどうしたらいいか、を徹底的に考え抜いた末の戦略だったのだと思います。

アップルはB2Cの商売がほとんどなのだと思いますが、「差別化」で売るという立場で考えた場合、B2Bの場合でも同じ応用が利く話だと感じました。このエッセンスはぜひ取り込んでいきたいと感じました。

投稿日:2011年06月12日 作成者:yasunaka

先日、NHKの「connect_」という番組で真鍋大度さんを特集していました。番組では真鍋さんを「プログラマー、アーティスト」という2つの肩書きで紹介しています。(この番組は以下のリンクから、インターネットでも視聴できるようです。)

NHK connect_ (http://www.nhk.or.jp/connect/)

この方がやっているのはメディア・アートとか、インタラクティブアートと呼ばれる分野だそうです。例えば、センサを使って人間の動作を読み取り、この情報を元に動きのある作品を構成するのですが、その際にセンターからの情報を元に物を動かしたり、光を出したり、などのコントロールのためにプログラミングで実現するというのが1つのポイントのようです。

プログラミングとアートがくっついているのは、かっこいい。(このIT業界、あまりかっこいいイメージがないからなぁ)

大昔、YMOとかはやったころ、そっち系の音楽ではシーケンサーと呼ぶ機械を使ってシンセサイザーをコントロールして音楽作品を作っていたのですが、そのころにもそのシーケンサーを操る人のことをプログラマーと呼んでいました。これは記号で楽譜の情報を入力する作業をプログラミング作業と捕らえて、そう呼んでいたのだと思いますが、それから30年近くたって、また別の観点でアートの世界にプログラマが出現したことになります。

こういう新しい試み、いいですね。

投稿日:2011年05月23日 作成者:yasunaka

ソフトバンクの孫さんがメガソーラー(太陽光発電)に取り組むとのこと。これはソフトバンクとしては事業に取り組むということか、それとも個人的に事業を別途起こすということか? いずれにせよ実にすばらしいと思います。ちなみにGoogleはスマートグリッドに乗り出しています。携帯の次の事業はクリーン・エネルギーというのが、さすが目の付けどころが違うな、って思います。

太陽光発電については安定的な供給が難しいとして否定的に捕らえる意見もあります。しかしそこは「必要は発明の母」。技術進歩により経済的に問題を解決できるようになる可能性が高まるものと期待しています。揚水発電など、既存の蓄電技術はもちろんのこと、さらに新しい蓄電技術がうまれてくるかもしれません。

昔、私が小学生の3,4年ぐらいのときに太陽光発電をしたものを水素エネルギーに変換して貯めておく、という案を絵を描いて親に見せたことがあるのですが、エネルギー効率を考えると無駄だよ、と諭されたことを思い出しました。でも今になって、もしかしたら、そういうのも無駄ではない日が来るかもしれませんね。