投稿日:2010年07月31日 作成者:yasunaka

7月の日経新聞の「私の履歴書」は生物学者でノーベル化学賞を受賞された下村修さんでした。今日が最終日なのですが、この1カ月間、非常に興味を持って読みました。

月末の今日、最後の「私の履歴書」に、若い人たちへのメッセージを書かれています。昨年、討論会での若い参加者からの質問で、「研究で成果が出ず、行き詰った時はどうすればいいか」ということを問われた際、「がんばれ、がんばれ」と答えたと書いてありました。

ノーベル賞に至った成功は勿論幸運もあったり、巡り合わせがあったにせよ、その偶然を引き寄せたのは少しの失敗は気にせずに、あきらめずに努力をしたからだそうです。

逃げずに努力を積み重ねたことが、今の成功に至る秘訣だ、ということなのでしょう。だからこそ、若い人たちには、ただ「がんばれ、がんばれ」といいたいのだと。「私の履歴書」の締めに「物事を簡単にあきらめてはだめだ」という言葉を選んでいますが、とても重みを感じました。

私もまだまだ青二才の経営者のはしくれとして、この言葉を心に刻みたいと思います。

投稿日:2010年07月18日 作成者:yasunaka

最近、テレビをつけているとiPhoneアプリをネタにしている番組がちょくちょくあります。テレビから「?できるアプリをゲット :shock:」みたいな言葉が流れてくるのを聞くと、「アプリ」という言葉がそんなに市民権を得たのか?と感慨深いものがあります。

アプリとは、当然アプリケーション・ソフトの省略形なのですが、昔は「ソフト」って言っていたのに、なぜかiPhoneに関しては「アプリ」の方が通りが良いらしいです。ま、Appleが「アプリケーション」と言っているのを略して「アプリ」なので、ソフトと言わないのはその辺にあるのでしょう。

さて、今のiPhoneアプリを見ていて感じるのは、旧来のアプリケーション・ソフトと今の「アプリ」を比較した場合、主軸が機能からコンテンツに移っているということです。

つまり旧来のアプリケーション・ソフトでは、例えばワープロソフトのように文章を作るための機能が全てであって、中身の文章そのものは対象外でした。でも今の「アプリ」では、例えば文章を作るアプリの場合ならば「簡単に面白おかしい文章が作れます」みたいな、むしろその中身の文章そのものを売りにしているようなものが増えている気がします。

確かにアプリを求める人たちは、そのアプリを使って何かを一から作り上げるよりは、より手軽に、既に存在しているコンテンツをちょこちょこっとイジッてアレンジして楽しめる、という使い方の方が好むのかもしれません。

もともと発想の原点はWebで、Webだとコンテンツを提供するだけなので、そこでインタラクティブにいろいろと加工できる機能をつけたものが、今の「アプリ」の本質なのでしょう。

こうした今の「アプリ」では機能の違いはちょっとした付加価値的なものであって、コンテンツこそ命となります。コンテンツを機能とセットで売る、というのが今のアプリのビジネス・スタイルなのだ、といえるでしょう。

こうしたコンテンツをベースとしたアプリが大量に発生している現状を、私は「アプリのコモディティ化」と呼ぶことにしたいと思います。

さて、じゃあシステム屋は何を作って売るべきなのか? 旧来の機能だけを提供するようなシステム屋はどんどんニッチになってきています。コンテンツとセットになった総合的な仕組みを提供できないところは、今、急速に起こっているアプリのコモディティ化に耐えられなくなるかもしれません。

この考察は、いずれまた後日に。

投稿日:2010年06月27日 作成者:yasunaka

約4カ月ぶりのバージョンアップです。本日バージョンアップしました。

今回のリリースではリリースではXML対応を強化し、ドキュメントにXMLスキーマ定義を付けることができるようにしました。これによりcrossnoteを使って簡単に構造化ドキュメントを作成できるようになりました。

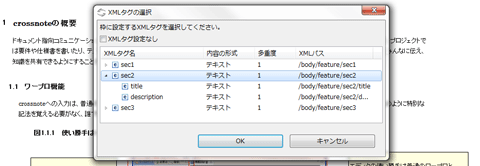

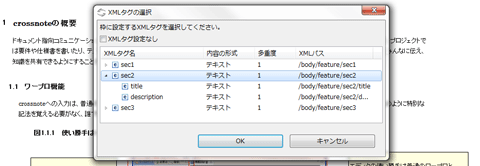

例えば、ドキュメントにテキスト枠を新たに挿入しようとした場合、デフォルトのXMLスキーマを設定してあるドキュメントの場合、次のようなダイアログが表示され、どのXMLエレメントに相当するのかを指定できます。

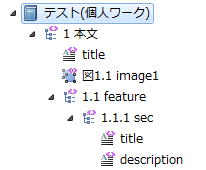

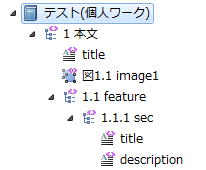

ワークスペースと呼ぶ部分にはドキュメントのアウトラインが表示されるのですが、そのアウトラインとしてXMLタグが表示されるようになります。

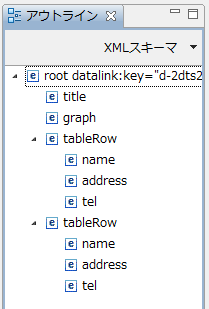

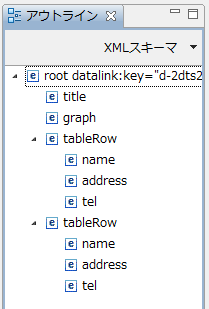

さらにドキュメントをXMLに変換した場合の構造を確認するための、XMLアウトラインというビューを追加しました。

さらにインポート機能も強化し、デフォルトのXMLスキーマのデータであれば、XMLデータを元に自動的にドキュメントを構成できるようになっています。

詳しくはこちらをご参照ください。

crossnote ver 1.4.6リリース

投稿日:2010年05月19日 作成者:yasunaka

YouTubeやニコニコ動画は皆さんも良くご存知でしょう。これらの動画サイトにはいろいろな面白い作品がいっぱい集まっていて、私もよく利用しています。

さて皆さんも知っている通り、これらの動画サイトにはいわゆる違法コピーと呼ばれる動画が出回っています。もちろん違法状態をそのまま放置するわけにはいかず、例えばニコニコ動画などでは著作権違反の報告のあった動画などを削除するなどの対応を行っているようです。

先日、あるアーティストのPVをつなぎ合わせた動画がニコニコ動画に投稿されているのを、たまたま見ました。その動画というのは単にPVをつなぎ合わせたのではなく、様々な印象的な映像に加工を加え、さらに音楽・リズムをうまくMIXしていて非常にインプレッシブなRemixに仕上がっていて、私は思わず見入ってしまいました。

そのRemixは元の作品の丸コピーではなく、作品のかっこよさを引き出し、聴きたいと思わせるための導火線のようなものでした。いわゆる二次創作物としてかなりの創作性があるような作品だと思います。

おそらく、その作者はそのアーティストが好きで、その人気を上げるがためにその作品を作ったのかもしれません。その思い入れが昇華して、非常にカッコいい作品に仕上げたのではないかと思うのです。しかしその一方で、その作品が違法な二次創作物であるという認識も持っているように思える作者のコメントが書いてありました。

その作品はニコニコ動画で人気がでて、上位にランクされるようになりました。ニコニコ動画を見た人が書いたコメントを見る限り、そのアーティストの人気を支えるのにかなり寄与していたように思えます。

が、結果として、そのRemixは削除されてしまいました。

その作者はビジネスとは関係なしに、個人的な好意からそのアーティストを応援する意味で、その違法な二次創作物を作っていたように思います。いわば、善意の著作権侵害を意識的にやっていたのではないでしょうか?

このケースでは、おそらくそのアーティストにとっては当事者による通常のマーケティングでは得られない、非常に高いプラスの効果が得られたと思います。一方で著作権が侵害されて誰かが損をしているとは思えません。

しかし残念ながら、今の法律では対処のしようがないんです。

実は今回のケースだけでなく、今までニコニコ動画などには類似のケースが数多く見受けられました。最終的にはそれらの動画は消されてしまうのですが、そのたびごとに、これは何とかならないのか、と思ってしまいます。

実行面まで考えると、簡単に対処できる話ではないとは思うのですが、こうして消されてしまうことで、何かとても、大きなクリエイティビティの損失が起きているように思えるのです。

投稿日:2010年04月24日 作成者:yasunaka

iPhone使いとして、ちょっと残念なニュース。

Adobe、iPhone向けFlashを断念 Androidにシフトへ

Appleは現在のiPhoneの優位性が揺るぐことはないという判断で、Flashの排除に動いているようですが、これは?な判断のように私には思えます。

昔、PCでAppleが優位だった時代があったのにもかかわらず、あっという間にPC+Windowsに抜き去られた経緯があります。その時のAppleは垂直統合型で、ハードウェアからソフトウェアまで一貫してAppleが支配するモデル、一方のPC+Windows陣営は様々なハードウェアメーカーとMicrosoftによる水平分業型で、徐々にMicrosoftが強い発言力を持つように至るのですが、そうはいっても様々なプレーヤーが分業しているモデルであることには違いありませんでした。

その結果は、言わずもがな、ですよね。

確かにiPhoneの品質は高く、今時点では使い勝手で他のスマートフォンが追いついていないのかもしれませんが、それは時間の問題でしょう。ソフトウェアの多さも、結局はどれだけ多くのデベロッパーを味方につけられるかによって最終的な勝負が決まる、というのはWindows VS Macの歴史が証明しています。

Flashは過去の技術、という言い方をしていますが、でも現実問題としてFlashで構成されているWebページは多く、私はiPhoneを使っていて残念に思うことの筆頭要素です。そう思う人は多いのではないでしょうか?

なぜAppleは歴史に学ばないのでしょう。今回は別だ、ということなのでしょうか?

投稿日:2010年03月11日 作成者:yasunaka

先日、ある人と話していたときに、面白いことを言われました。

「スキー滑れないスキーのコーチって聞いたことある? スキーではコーチってみんな滑れるって思っているけど、プログラムを書けないシステムコンサルっているよね。おかしいでしょ。」

確かに、スキーのコーチは普通それなりにスキーの上級者であることを期待しています。どうやればうまく曲がるのか、どうやればうまくスピードをコントロールできるのかは、スキーが上級の腕前があり、十分に身についているからこそ、他人に上手に教えられるものだ、と誰もが思います。

が、システムの世界ではなぜかこれが通用していない。実際のプログラミングやシステム構築の経験がないまま、「バーチャルな」システムコンサルをしているケースは結構多いように思います。

でも、よくよく考えてみると、やっぱりそれではうまく「コーチ」することは出来ないはずです。少なくとも、プログラムの基本的な仕組みとか、こんなことをやれば、どれだけの開発が必要で、開発ではどんなリスクがあって…のような基本的なことが肌の感覚で理解できていないと、頓珍漢で意味の無いやり取りが大量に行われ、プロジェクトが迷走することが多い気がします。

さらにそういった場合、その「頓珍漢さ」に本人たちが気づいていないから、たちが悪かったりしますが…

投稿日:2010年02月14日 作成者:yasunaka

バレンタインの本日(ぜんぜん関係ないですが… :lol:)、crossnote ver 1.4.5をリリースしました。

今回のリリースでははリリースでは編集スケジュール機能を追加しました。また参照検索機能を充実させ、変更部分への参照を検索したり、同じXMLタグを利用しているドキュメントを検索できるようにしました。

今回追加された機能を、ちょっとだけご紹介しておきます。

1.編集スケジュール機能

crossnoteはコンカレント編集(同時に複数の人で1つのドキュメントを編集しあえること)が可能ですが、これをさらに使いやすくする機能が、編集スケジュール機能です。

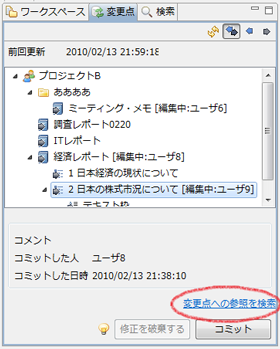

上記の画面は編集スケジュールの一覧画面で、プロジェクト全体の編集スケジュールをチェックすることができます。たとえばドキュメント単位や、章ごとに編集スケジュールとして担当者と期限を設定することができます。

担当部分の進捗状況もこの画面で報告することができます。上記の画面では、第2章の担当者が「炎上中」と報告していますね。

他の人が担当している部分を修正しようとした場合、「他の人が担当しているよ」とcrossnoteが警告します。もちろん無視して修正することも可能ですが、こうすることで無用なコンフリクトが発生するのを回避することができます。

ちなみに編集スケジュールデータはエクスポートしてMS Projectなどに読み込ませることも可能です。

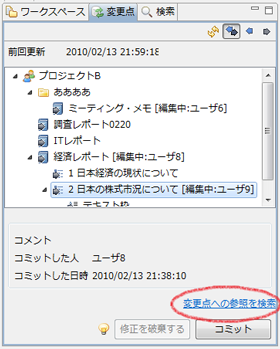

2.参照検索の機能追加

ドキュメントを修正した際、その修正した部分が他のドキュメントにどう影響を与えるのかを簡単に調べることができるように、「変更点への参照」を検索する機能を追加しました。変更された要素への参照コピーや参照リンクなどをまとめて検索します。

この機能はタイムラインや履歴の比較の中でも利用できます。

他にも、今回のリリースでは同じXMLタグが使われているところを検索する機能や、コメントビューアの改良など、いろいろ盛りだくさんです。

詳しくはこちらをご覧ください。

crossnoteのサポートページ

投稿日:2010年02月10日 作成者:yasunaka

CNET Japanに「iPadをどう見る?」というお題でいろいろな人がコメントしているのを見たのですが、読んでいて、「おお!」と思ったのがありました。

加藤順彦 / @ykatou さん (PanAsia Partners pte ltd パートナー)のコメント

「従来業態である 取次卸、書店、そして出版社の存亡や在り方を変えるエポックとなることでしょう」というのは、まあ良く聞く話なのですが、次の

「一方でこれからは印税70%時代(一気に7倍)。新たなプロフェッショナルとして超編集者が登場しそうです。」

には、そういう見方があるのか! と驚いてしまいました。

雑誌や本が売れなくなった、と言われ、最近の出版業界は何となく元気がないのかな?と思っていたのですが、もし上記のようなことが起こるのならば、また活気づくのかもしれません。

世の中、クリエイティブの領域はどんどんパーソナルで活躍できるような環境が整いつつあります。デジタル化、およびインターネットにより、大がかりな投資をしなくても、アイデア勝負で雑誌を発行するようなことが仕組み的には可能になったといえます。

ただ今まではうまくマネタイズするのが難しかったと思います。小額を気軽に支払えるような仕組みが整備されておらず、インターネットで無料提供して収入は広告のみ、というビジネスモデルになりがちでした。そしてここのところの広告収入の落ち込みで、そのような形態はなかなか成り立ちにくくなっています。

iPadのiBookstoreがどのようなものになるのか、まだわかりませんが、読者が気軽にお金を支払えるインフラとして非常に優れたものになる可能性があります。そうなると、コンテンツの制作側にもいろいろといい影響がでるのかもしれません。

iPhone用のアプリを開発しているのは、必ずしも大企業ではなく、小さい会社とか、個人だったりしますが、それと同じような現象が雑誌の世界でも起こらないとも限りませんね。

投稿日:2010年01月14日 作成者:yasunaka

うーん、こういうの大好き。

FlashランタイムのJavaScript実装「Gordon」が登場

ちなみにGordonって何かと思ったら、昔のアメリカの新聞連載漫画の主人公の名前で「Flash Gordon」ってのがあるんですね。いい名前だ。

FireFoxとiPhoneでしか見ていませんが、確かにJavaScriptだけでFlashアニメが動きます。すげ?。ただし「対応タグ一覧」というのを見るとわかるんですが、対応しているのはSWF Version 1のレベルだけなんですね。まあ、そりゃそうか。

ちなみにFlashのベクター図形の描画には、SVGのレンダリングを利用しているようです。当然、IE8では動きません。でも先日IE9に向けて、MSもSVGサポートを考えているっぽいと言うニュースが流れていましたので、IE9ではGordonも動くようになるかも。

ま、Flashのプラグインがあれば別にこんなの要らないでしょ、とか、IEで動かないんじゃ意味ないよね、とかいう至極マットウな意見もあると思いますが、純粋に技術的に面白いですよね。だって、JavaScriptだけで、プラグインなしでもFlashが動くなんて、なんかマジックみたいじゃないですか!

裏を返すとそれだけJavaScriptが、HTMLを基盤とした環境として大きな存在感を持ってきたってことなんでしょうね。そのうちネイティブアプリが昔の大型コンピュータと同じような扱いを受ける日がくるんだろうか…

投稿日:2010年01月03日 作成者:yasunaka

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、この年末?年始、私の子供たちはウイニング・イレブンというゲーム(Wii版)にはまっています。世界中の実在するサッカーチーム同士でプレイができるというゲームソフトなのですが、これがとても良くできていて、傍から見ていると、本物の試合なのか、テレビゲームなのか区別が付かなくなるぐらいです。

選手の動きがなかなかリアルですし、カメラアングルなども凝っていて、さらにゲーム中の解説が本物そのもの(?)だったりするので、単なる「作り物」のレベルを超えている感じがします。

私はついついゲームそのものよりも、ソフトウェアの出来という観点で見てしまうのですが(職業病ですね)、こんなものすごいソフトウェアに、子供たちが普段から接している、ということに末恐ろしさを感じてしまいました。

昔は画面上でちょっと動きがあるぐらいでみんな驚いたものなのですが、今のゲーム世代にはそんなものは当たり前、空気みたいなもので、驚きでも何でもなくなっているのではないでしょうか?

逆にその辺りに妙に凝ってしまっているアプリケーション・ソフトウェアには、既にアナクロ感が漂ってしまっているのかもしれません。一般のプログラマが組む程度のソフトウェアでは、どんなにがんばってデコレートしたところで、ゲームソフトの「きらびやかさ」にはかないません。中途半端にがんばってみたところで、それが当たり前の今のゲーム世代には何ら訴えるものがない、という悲しい結果になりそうです。

そして、Googleのような見た目貧相なユーザI/F(失礼)でも使う側を感動させることがある、というのも事実です。エンドユーザに訴えかけるために何に力を入れれば驚いてもらえるのか? そろそろ根本に返って考えてみる時期なのか?と、年初にふと思いました。