投稿日:2009年09月13日 作成者:yasunaka

ITの用語には他の業界の言葉を取り入れたものがいくつかあります。でもあまり定着したものは無い気がします。例えばWebサーフィン。これはもう恥ずかしくて、誰も使いませんね。

少し前、Webサービス(API)を組み合わせて新しいサービスを作る場合のことを表すマッシュアップという言葉が流行ったと思います。マッシュアップは元々は音楽業界の言葉だそうで、異なる曲のボーカルトラックとオーケストラトラックを重ね合わせることで、面白い効果を作り出すことのようです。その方法と(少し)似ていて、かつ音楽と絡めることでなんかかっこよく聞こえる、ということで、取り入れられた言葉なのかもしれません。

さて、なぜWebのマッシュアップは結局あまり騒がれなくなってしまったのでしょうか?以下のような理由が考えられると思います。

1.思ったほど効果的なアプリケーションが実現できなかった

2.元のAPIを利用するにはさまざまな制限があり、ビジネスとして成り立ちにくかった

でも、実際に検討する立場になるとわかるのですが、もし2の制限がもっと緩いものであれば、もっと効果的なアプリケーションが次々と作られていたかもしれません。現状では、マッシュアップは趣味でお楽しみアプリケーションを作るレベルならいいのですが、商用利用するようなアプリケーションは、2の制限でなかなか実現しづらいのです。

まあ提供する側の論理からすれば、勝手に使われてしまう以上、そこに商業利用する際の制約を入れるのは自然な成り行きだと思いますが、結果としてそれが利用されるフィールドを狭めることになっているのではないかと思えます。かくして、マッシュアップは廃れたのでしょう。

しかし昔からのITにおける大テーマ「再利用(リユース)」という観点で考えた場合、Webサービスというのはコンポーネントとして最適な粒度であり、かつ手軽に利用しやすい形態という意味では、もっと活用すべき技術のはずです。今までのマッシュアップというと、どちらかというとユーザーインターフェースに近い、利用する末端における組み合わせばかりが目立ちましたが、もっといろいろな階層でWebサービス同士の組み合わせが実現できれば、社会全体を巻き込むような、より面白いものが出来る可能性があると思います。

ビジネスとして成り立たせるという意味では、インフラとして誰でも好きな形態で利用可能なWeb APIというのが必要なのかもしれません。そしてそのインフラを利用するための、フェアな課金の仕組みがあってもいいような気がします。

投稿日:2009年08月13日 作成者:yasunaka

なんじゃこりゃっていうニュースですね。Yahoo!のトップにもなっている。

マイクロソフトに「Word」の販売差し止め命令 — 米特許侵害訴訟

元のUSの特許のページを途中まで読んでみたんだけど、長いんで挫折しました。そういった意味ではよく分かっていないんだけど、フォーマッティングのためのmetacodeをcontentsと分けて管理し、その間を対応表で管理するという方式についての特許らしい?と読み取りました。

まだ半可通な理解なので偉そうなことはいえないのですが、なんでこんなのが特許とれるんだ、と本気で思います。特許って有意義な発明について、発明者の権利を保護しながら広く皆に使ってもらうことが本来の目的のはずで、こんなアーキテクトだったら誰にでも考えつくようなレベルのことにでも認めていたら技術の進歩の阻害要因でしかないわけですが、ソフトウェアの世界では現実問題としてこんなことが良く起こっている。

というのも、ソフトウェアというものが特許審査においてきちんと評価しきれていないことに問題があるのかもしれません。現在の審査機関では、果たしてソフトウェアの新規性を正しく評価できるのでしょうか?

例えば(特許にはなっていないけど)世界を変えたという意味で、WorldWideWebなどは本当は特許になっていてもおかしくない内容だと思います。でもTim Berners-Leeさんは「社会全体への貢献を第一に考え、特許を一切取得せず使用料も徴収しなかった(Wikipediaからの引用)」そうです。うーん、偉い。

この記事を見て、ソフトウェアの特許ってどうあるべきなのか、より明確な指針やコンセンサスが必要だと感じました。

投稿日:2009年08月05日 作成者:yasunaka

昨日の日経のトップがクラウドに関するニュースだったことを昨日のブログに書きましたが、今日からその日経の企業面で、「企業とIT クラウドが変える」というタイトルで特集が組まれています。一般のビジネスマンにもクラウドという概念を浸透させるための啓蒙活動としては、非常に良い試みだと思います。

その特集には米ガードナーによる、クラウド型で利用される主な業務ソフトの成長率予測が載っています。これによると、クラウドでの利用が一番進むと予測している分野に、ワープロなどのオフィスソフトが上げられているのですが、これには少々驚きました。多分Google docsなどを想定してのことだと思うのですが、一方でこんな記事もあります。

Google AppsはMicrosoft Officeにとって脅威か?

Microsoft Officeもホスティング型でのサービスを開始しようとしているので、必ずしもGoogle Apps VS Microsoft Officeがクラウド型 VS オンプレミス(社内保有)型 という構図ではないのですが、そうは言ってもMicrosoft Officeにとって今までのオンプレミス型での提供がメインストリームなはずです。言わずもがな、ワープロ分野におけるクラウド VS オンプレミスの構図に見えます。

ちなみに上記のリンクの記事では、「クラウドベースのアプリケーションはまだ企業環境で利用できる段階には至っていない」ことを主張しています。この主張を組み入れると、ガードナーの予測とはだいぶ異なる予測になりそうです。

どちらの主張が正しいかは、今後の展開を見てみなければわかりません。ただ一つ言えることは、世の中は動いている、ということだけです。

投稿日:2009年08月04日 作成者:yasunaka

今朝の日経新聞のトップに『「クラウド」普及へ投資 企業システム費、大幅減』と、富士通や日立がクラウド・コンピューティングの普及をにらんでデータセンターを新設する、というニュースが載っていました。

日経トップですよ。他にニュースが無かったのでしょうが、それにしてもクラウドの話が日経のトップになる時代が来たのですね。クラウドという言葉がそれなりに普及してきたという証です。

ちなみにこのブログでクラウド・コンピューティングを最初に取り上げたのは2007.12なので、わずか1年半ちょいぐらい前です。そのときには「あ?、また新しいバズワードが増えたか?」的な部分も多少あったのですが、それがここまで普及した言葉になってきたので、少々驚いています。

今では全く聞かなくなったWeb2.0という言葉と比較した場合、Web2.0は雰囲気のような、非常に曖昧とした概念に過ぎなかったのに対し、クラウドは巨大なビジネスに発展しそうに思える分、だいぶ言葉の重要度が異なるように思えます。

後は実際の企業での利用がどの程度普及するかにかかっていますね。まだまだサーバを自社に置かなければならないというセキュリティポリシーの縛りがある会社が多いと思います。クラウドを本格復旧させるには、この縛りをどう切り崩していけるかにかかっていると思います。

投稿日:2009年07月06日 作成者:yasunaka

昨日crossnoteのver 1.4.2をリリースしました。

今回のリリースでは主にエディタ関連の機能拡張・修正を行っています。

1.式枠の追加

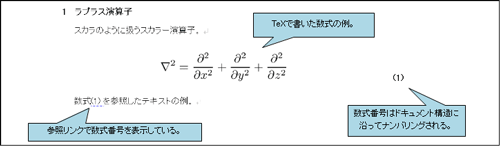

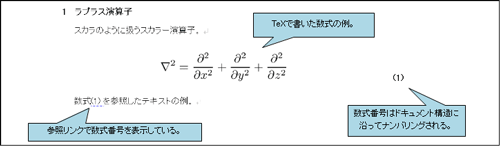

今回のリリースの目玉は「式枠」です。数式や化学式を書くための専用の枠を追加しました。図形枠の一種で、式のイメージを貼り付けることができるようになっています。また枠の右側に自動採番された式番号が表示されます。

式枠を利用してドキュメントを書いた例です。

式番号は参照リンクとして利用できるので、式番号の変更に自動追従します。

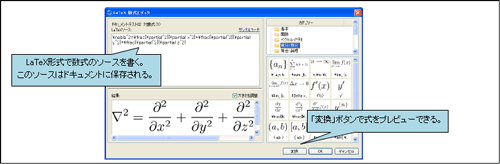

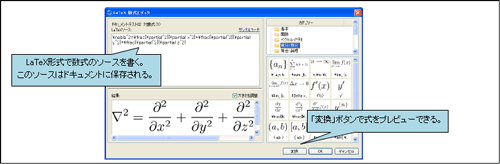

なお数式に関しては、LaTeX形式で数式を書くための数式エディタが付いています。

LaTeXのソースはドキュメント中に保存されるので、数式をダブルクリックすると上記のエディタが開き、式を編集するこことができます。

LaTeXやTeXというとちょっと難しい印象があるかもしれませんが、数式を書くだけであれば簡単にマスターできます。またエディタの右側にいろいろなサンプルが表示されているので、それを元に作ると簡単です。

2.エディタの使い勝手の改良

ページの何もない部分にペーストしたり新しい枠を追加する場合、ページの空白部分に対して操作できるようにすることで、より自然な操作方法に改良しました。

また新規の表の挿入方法も改善し、マウスでもキーボードでも行×列数の指定ができるようになりました。

3.用紙サイズの追加

新たに「レター」「リーガル」に対応しました。

4.タイトルのない図形枠、表枠への対応

タイトルのない図形枠や表枠を作成できるようにしました。プロパティから指定することができます。

5.図形枠中のテキストに対する行間の調整

図形枠中のテキストにおいて行間の調整ができるようになりました。

(ちなみにver 1.4.1はこのブログで取り上げませんでしたが、5/24にメンテナンスリリースとしてバージョンアップしています)

投稿日:2009年06月23日 作成者:yasunaka

いまさら言うまでもないですが、インターネットはビジネスと個人の両方に対して、従来のマスメディアとは異なり、双方向のやり取りが可能なメディア、また個人でも情報発信が出来るメディアという意味で、コミュニケーションのあり方を大きく革新しました。少し前のブログで紹介したGoogle waveのようなものが普及してくれば、さらにリアルタイムなコラボレーションも可能になり、情報の伝達スピードは格段に上昇すると思います。

インターネット上のテクノロジーは、このように早く情報を伝達したり、欲しい情報にアクセスするための検索の仕組みなどを提供することで、巨大なナレッジベースをわずか10年あまりのうちに作り上げることに成功しています。

しかし一方で、情報の信憑性を保証する仕組みはあまり広まっていませんよね。

初期のころから匿名性が大きく取り上げられ、言いっ放しが可能な仕組みとして注目された部分も多く、結果として信憑性のレベルが高いものから低いものまで、様々な情報が同列に扱われてしまっています。

情報ソースが明確であれば、そのソースに対する信用度に応じて、情報の信憑性を判断することは可能ですが、現状では情報ソースが不明瞭な情報も非常に多く、さらに情報のコピーが大量に行われているために、情報源を探ることが分かりにくい場合も多々あります。

この結果、いわゆる「伝言ゲーム」が起きて、本来のニュアンスや意味とは違うものがインターネット上にばら撒かれたり、またそれが既成事実化するようなことも起こりがちです。

もしかしたら、そろそろニュースやブログの内容にも電子署名が必要な時代なのかもしれませんが、どうやってインフラを整えていくことができるのかが問題ですね。せめてSSLと同等に、誰でも手軽に使えるようになれば良いのですが。

投稿日:2009年06月19日 作成者:yasunaka

私は小さい頃から何かモノを作るのが好きな人でした。例えば子供時代、砂場で遊んでいるときも、山を作ったり、ダムを作ったり、とにかくいろいろなものを作って遊ぶのが好きだったようです。

でも一方で、そういうのを破壊するのが好きな子供もいますよね。そういう子とは良くけんかしていたかもしれない。

何にせよ、作り上げるという行為は時間のかかる作業です。地道にいろいろなことをやらないと、物にならない。一方で、破壊するという行為は一瞬で終わります。

かかる時間を厭わない人は、モノを作ることが好きな人になるし、面倒くさいと思う人は破壊することが好きな人になるのかもしれません。

今日のYahooのニュースに「Perfumeかしゆかにデート報道」という記事が載っていました。私は音楽については普段クラッシックやジャズを聴くことが多いのですが、(大昔はDTM野郎だったこともあって)、Perfumeは好きで良く聴いています。それで気になってネットのブログなどを眺めてみたのですが…

そこで感じたのが信用(ブランド)の構築の時間と喪失の時間の差です。「Perfume」という信用(ブランド)を構築する作業は、モノを作る作業と同様にとても時間のかかる作業だったはず。一方で破壊するのに要する時間は一瞬なんだな、と。

アイドル(なの?)に対する「思い」と「信用(ブランド)」というのは一見関係がないようですが、無形資産という観点では同類です。

Perfumeというグループが一生懸命時間をかけて信用(ブランド)を構築してきたのに、世の中には破壊することが好きな人も多いようで、つまんないことをあれこれ言われて、あっという間に壊されてしまう。それで、ちょっと子供時代の砂山を思い出してしまった次第です。

企業にとっても同じことかもしれません。信用(ブランド)とは財産であって、構築には非常に時間がかかるものです。しかし失うときは一瞬。

私のような者からみたら上記の記事の内容は(その1週間前の記事の件も合わせて)微笑ましく思える程度だし、モノを作る側の立場の人間として、ここはぜひ踏ん張ってさらにステップ・アップしていただきたいです。破壊者に負けずに、がんばれ。

投稿日:2009年06月19日 作成者:yasunaka

日経新聞の朝刊に連載されている「私の履歴書」は私が大好きな読み物の1つです。今月は経済学者で一橋大学名誉教授の篠原三代平さんが書いていますが、今朝(6/19)の産業政策論というのが久々にぐっと来た内容でした。

時代は昭和30年代初期。日本はそこから高度成長を遂げるわけですが、篠原さんは当時、これからの産業政策がどうあるべきかを通産省の若い役人の方々と自宅で夜遅くまで議論し合っていたそうです。

その時代、日本の輸出産業で強かったのは価格が国際的に安かった繊維工業でした。一方、自動車産業は技術進歩の可能性が非常に高いと考えられたものの、産業としてはまだまだ非弱なレベルだったそうです。

その時代のベストな選択肢としては、おそらく繊維工業を産業政策の中心に据えるというものだったのかもしれません。しかし篠原さんは次のように書いています。

『が、後発国は、先進国を追い上げるには10年、20年先の諸産業の成長可能性まで視野に入れなければならない。それが、需要サイドから言えば「比較需要成長率」や「所得弾力性」の大小であり、供給サイドでは「比較技術進歩率」の大小なのである。』

弱者が強者に勝つためには、長期のビジョンと今後を予測できる数字(この場合は経済統計値)を持つべし、ということなのでしょう。

今の現状だけを見ていたらだめだ、ということですね。つまり未来は現状の延長線上にあるのではないよ、とも受け取ることができます。成長の変化率を考えなければならないのです。

投稿日:2009年05月29日 作成者:yasunaka

いや、これは、あまりにもすごくて言葉を失った。

Google wave

まさに「やばい」という言葉がぴったりとくる。Googleはまた、ものすごいものを作ったものだ。

リアルタイム・コラボレーションツールということで、最初はCISCOのWebExみたいなものか?と思っていたのですが、これはもう完全に、異次元のプロダクトです。

おそらく、ビジネス分野においても次世代の「メール」のような存在のツールになるのではないでしょうか? そのぐらいのインパクトがありそうなプロダクトです。

単に技術的にすごいというだけでなく、使えそうなシチュエーションがいろいろと想像できます。いろいろな場面にWaveが入り込んできそうです。

ドキュメントを中心としたコラボレーションという意味では、当社プロダクトのcrossnoteに近い部分があります。実際複数人が同時にドキュメントを修正し合い、変更点を互いに教えあうことができる、という点は同じです。Waveはそれをリアルタイムにやっているのが技術的にすごい。スライダーバーひとつで過去の履歴を瞬時に辿ることができるってのも、カッコいい。

まあ、crossnoteはリアルタイムである必然性はないと考えていますが。(別に負け惜しみではなく、こちらを参照⇒CDSとコンカレント性)

冷静に考えてみると、実はGoolge Docsの延長線上にあるプロダクトであると感じます。Google Docsをコラボレーションという軸で昇華させたプロダクトといえましょうか?

技術的には、今までGoogleが開発してきた様々な要素技術を惜しみなくつぎ込んだ、ものすごいものになっています。GearもGWTも結局これを作るためだったんだな、と気づいたとき、Googleの真の強さ、そして(これだけのものを作り上げることができる)怖さがわかった気がしました。

投稿日:2009年05月22日 作成者:yasunaka

Yahooの先頭ページのリンクに次のような記事がありました。

なぜPCの利用時間の3割は「ムダ」なのか

読んだら書かずにはいられなくなりました…

「無能な管理職が「暇な社員」をつくり出す」というところで、次のようなことが書いてあります。

*** 引用 ***

ある企業が監視ソフトを導入したときのこと。ある女性社員が、会社の仕事は短時間で済ませてしまい、残りの時間は自分で立ち上げたオークションサイトを1日中運営していたことが判明した。それまでなぜ、誰も気づかなかったのかといえば、彼女は「女性社員ではナンバーワン」と言われるほど優秀な人物で、仕事ぶりが完璧だったからである。

そこで、経営者が本人を呼び出して理由を問いただしたところ、彼女は泣きながら答えた。

「仕事がないんです」。

*** 引用終わり。文脈を理解する上で元の記事を参照することをお勧めします ***

この記事では優秀な社員が暇にならないように仕事を与えるのが優秀な管理者で、管理者が無能だから社員が遊ぶのだ、という論調です。

もちろん、本人が仕事が無いことを訴えていたのに上司が適切に対応していなかったのが判明した、という良い面もあるかもしれませんが、もしこの当人であれば、これはだいぶ傷ついたのではないでしょうか?

まあ、社会的に考えれば上記のような状態に問題があるのは事実です。でも、それを監視することで社員に暇なく仕事を与え続けることが管理者の役割ではないと私は思います。

極端に言えば、本当に優秀で、通常の人以上に仕事をしているのであれば、余った時間は(ちゃんと認めてもらったうえで、という前提付きですが)別なことに費やすというのも、ありなのではないでしょうか? またそうすることで仕事へのインセンティブが沸くのであれば、全体的にはそのほうがかえって効率が良いことになりそうだと思います。

もし、暇な時間を作らないために、必要もない仕事を押し付けられたら、誰だって嫌になり、生産性は向上しないと思います。しかもそれをチェックするために監視するというのはどうなのでしょうねぇ。

監視ツールは本来社員の不正行為を防ぐために使うべきものであって、社員を管理するために利用するのは本末転倒な気がしたのですが、皆さんはどう思われますか?

(追記:そうそう。Tom DeMarcoの「ゆとりの法則」がお勧め)