投稿日:2012年05月27日 作成者:yasunaka

吉田秀和さんがお亡くなりになった、というニュースを見ました。

子供のころ、家に「LP300選」という単行本があり(多分父親が買ったものだと思います)、そのときには既にもうだいぶ古い本だったように思うのですが、大好きで熟読していました。当時、クラッシック初心者の私は、この本がバイブルであり、私の音楽に対する興味の入り口でした。

この本の著者が吉田秀和さんでした。

その後、毎週日曜日の朝の9:00にNHK-FMでやっていた「名曲のたのしみ」というクラッシック音楽を紹介する番組があり、これが私の1週間の楽しみでした。この番組を聴き始めたとき、語り手の「吉田秀和さん」という名前に何か聞き覚えがあるものの、最初はその本の著者だと気づかないで聴いていたのを思い出します。

ゆっくりとした語り口でバッハやモーツアルトなどを紹介するのですが、とても味のある番組でした。この番組、40年間にも渡って今もまだ続いていたのですね…

ご冥福をお祈りいたします。

投稿日:2012年04月01日 作成者:yasunaka

ITMediaやyahooニュースで以下のような記事が紹介されていました。

踊るPerfumeのモーションキャプチャデータ公開 GitHubに「perfume-dev」ページ

最初この記事を見たとき、思わずニヤッ 🙂 としてしまいました。 あのPerfumeが?

Perfumeなんて、私の携わっているITの世界にはほとんど交わりのない世界に感じるのですが、GitHub、さらにはMITライセンスとか、自分に身近なこちらの世界の言葉と共にニュースになっているってのが、すごく絶妙な違和感というか、とにかく面白く感じたのです。

でもこれは、個人による2次創作を公式に認めることで、ネット上のクリエイティビティと結びつく形で展開される、まったく新しい形のプロモーションなわけで、よくよく考えてみると非常に良く機能することに気付かされました。こういう形もありなんだな、と。

2次創作を作る側というのは、「何かを作りたい」人種だと思います。とにかく作りたいんです。ちなみにオープンソース開発に関わる人種にも同じような人が多いのかもしれないですね。で、せっかく作ったならば、それをいろんな人に見てもらいたい、「いいね」って言ってもらいたいんです。ですが、残念ながらいきなりオリジナルを作っても、あまり誰にも見てもらえない。それに対して2次創作であれば、オリジナルのソースを気に入っている人達が見て批評してもらえる可能性が高いのです。

2次創作を公式に認めてあげることで、2次創作を行う人が満足し、かつ自然に、2次創作を楽しむ人たちも含めてオリジナルのソースへの共感度が増し、さらにはMITライセンスという形で自動的にプロモーションにも協力してもらえる、ということなんですね。

ちなみにサンプルコードも添付されていて、既にいろいろな人が開発し始めているようです。モーションのモデルを切り替えるだけでなく、JavaScript版とか、WebGL版とかも開発している人がいますね。ちょっと見てみましたが、とてもわくわくするものでした。

いやー、これは面白い試みといえましょう。

投稿日:2012年03月26日 作成者:yasunaka

最近、日本企業の元気のなさと共に語られることの多い、「ガラパゴス化」。携帯電話などではスマートフォンに対して日本独自仕様てんこ盛りの旧来の携帯電話を「ガラケー」と揶揄するのは、小学生の子供でも知っています。(もちろん普通の小学生はガラパゴス化の本来の意味は知らないでしょうが)

ここまで一般化した「ガラパゴス化」という言葉ですが、さて、果たしてガラパゴス化が本当に日本企業の最近のプレゼンスの無さの理由なのでしょうか?

私は、ガラパゴス化は表面的な出来事であって、競争力低下の、本当のところの理由にはなっていないと考えています。ガラパゴス化が、ローカル・マーケット向けの特殊化という意味で語られるとき、もちろんそのことが国際的な競争力を減らした一因である、というのは正しいと思うのですが、じゃあ、日本向けの仕様が国際標準になってしまえばすべて良かったのではないか?となりませんか?

例えば、AppleのiPhoneは国際的に非常に大きなマーケット・シェアをもつスマートフォンですが、完全にAppleの「独自仕様」です。もちろんグローバルに展開しているという意味でガラパゴスとは言えないのですが、特殊化しているという意味では、ガラパゴス状態に近いわけです。でもiPhoneは誰もガラパゴスだ、なんて言いませんよね。

ガラパゴス化なんて説明は、所詮「勝てば官軍」的な後付の説明であって、負けたほうがガラパゴスになるだけの話であり、そもそもどっちがガラパゴスになるかなんて、競争の途中段階では判断できない場合が多いのではないかと私は思います。

ただ、国際的な標準とするための働きかけが弱いというか下手というか、その部分でプレゼンスを出すことができないということが最大の問題ではないかと思うのです。この状況ではどちらの仕組みが優れている、という話ではなく、どちらがゲームの勝者になるか、という話ではないでしょうか。

こつこつとやることはうまくやるのですが、そういう「ゲーム」にはめっぽう弱い。そしてそもそも、色々理由をつけてそういうゲームを避けて、できるだけゲームに挑まずに来た。それが今の日本企業なのではないかと。

ゲームをするには、まずはゲームを意識することが必要です。どうすれば相手に勝つか、を徹底的に考え抜いて、相手の裏をかいて、攻め立てて、守って、と、アグレッシブな考えと行動が必要になります。でも同質社会の中で敵も味方もうまく渡り合うことができる日本の中でぬくぬくしていると、そういった競争意識は育ちにくい。ゲームのリスクを取りにいくやつを、叩いて潰すことで当面の平穏を保とうとする。

でも、そうしている横で、ものすごいゲームが進んでいたのを、実は知っていたのに動けなかった。これがガラパゴス化の本質ではないかと。

日本のガラパゴス化というのは、競争意識の弱さが問題なのであって、今の日本の企業に本当に必要なのは、強烈なゲーム感覚をもった個の力だ、と強く感じています。

投稿日:2012年03月11日 作成者:yasunaka

東日本大震災から今日でちょうど一年が過ぎようとしています。私事ですが、私がちょうど小学生から中学生にかけての一時期、宮城県の石巻市に住んでいたこともあり、また親戚でいろいろと影響を受けている人がいたりと、とても他人事には思えない大きな出来事でした。

今、私たちがこれからすべきこととは、震災以前の日常を回復し、経済を復興させ、生きがいのある幸せな生活を実現することだと、考えています。

日本は震災で大きく傷つき、世界の中で孤立感を増すようなニュースばかりが取り上げられていますが、目先のことに流されることなく、しっかりと自分達で未来を切り開いていきたい。今まで何度も逆境を乗り越えてここまで来た人達なのですから、何度でも復活できるんです。

歴史に証明させましょう。

投稿日:2012年02月28日 作成者:yasunaka

昔、金融系のSEで、かつ投資顧問系に関わっていたこともあり、かなり気になるニュースです。以下、毎日.jpからの引用。

— 引用開始 —

関係者によると、AIJは04年の創業直後から資産運用に失敗し損失を出していた。一方で、顧客には利回りの高い金融派生商品の「日経平均オプション取 引」などを駆使した運用で業績が好調なようにアピール。ITバブル崩壊以後の世界的な金融危機でも業績が堅調なように装い、中小企業などの小規模な「私的 年金」から資金を集めていた。

— 引用終わり —

オプション取引とはデリバティブ取引の中でも、もっとも一般的な取引形態の1つで、かつ上記の取引は非常に流動性の高い、コモディティー化した取引です。そのなかで、常にリターンを得る、ということは「ありえません」。デリバティブは株や債券と異なり、基本的にゼロサムゲーム。長期的に勝ち続けることは不可能なのです。金融のプロであれば、そんなことは常識のはず。

オプション取引は、基本的にヘッジに使うためのツールです。何か積極的にリターンを得るためには、まずは誰も気づいていないマーケットの「歪」を見つけなきゃならないわけですが、ある一時点で自分だけがそれを気づいたとしても、それが継続的に続くことはまずない。普通、他の人も気づきます。

この事件により投資顧問業全体に一律に監査が入ることになるそうですが、まじめにやっているところはたまらないでしょうね。

ちなみに、昔、Javaを最初に勉強したときに、一番最初に作ったのがBlack-Sholesのオプションの評価式でした。ちゃんと動いて感動した覚えが。あれは15年も前か。懐かしい…

投稿日:2012年01月11日 作成者:yasunaka

本日、crossnote ver 1.6.0をリリースしました。

これは約1年ぶりのメジャー・バージョンアップです。今回のメジャー・バージョンアップでは、徹底して基本機能をリファインし、多くの人にとってcrossnoteが本当に「使いやすいもの」になることを目指しています。

ですので、奇抜な新機能が追加されているわけではないのですが、crossnoteの開発者であると同時に1ユーザでもある私自身、自信をもって多くの人に提供できる優れた「作品」になったと感じています。

まず、ver 1.6ではサーバ側の仕組みを一新しました。さらにサーバ・クライアント間の通信方式や処理パターンなどを1つ1つ見直すことで、大幅なパフォーマンスの向上を実現しました。

例えば起動時間があります。1000ドキュメントぐらいのデータ量になってくると、以前のバージョンではコールドスタンバイ(PCの立ち上げ直後)からの起動に1分~2分かかってしまうことがありました。自分のブログでPCの起動時間について散々いろんなことを言っている割に、自分が開発したソフトがこのざまでは、正直情けなく感じていたものです。

新しいバージョンでは上記のようなドキュメント量でもすぐに起動し、使える状態になります。通信方式や処理パターンを見直すことで、ダウンロード、アップロードのスピードも劇的に速くなり、大量のドキュメントでもリーズナブルな時間でセットアップが完了するようになりました。

また大きめのバイナリデータが数多く含まれる場合(例えばeCTDなどのPDFファイルは結構大きいんです)、以前のバージョンではコミットに時間がかかりすぎ、場合によっては通信がタイムアウトしてしまうケースすら起こることがあったのですが、新しいバージョンでは一瞬でコミットが完了します。

ここまでが、基本機能の向上の第1弾、『パフォーマンスの大幅な向上』です。そして基本機能の向上の第2段として掲げるのが、『誰にでも優しいユーザーインターフェース』です。

まず、初めて使う人でも戸惑わずに利用できるように、各所でナビゲーションに工夫を凝らしました。例えば外部ファイルの編集をどうやったら開始できるのか、わかりづらい、という意見を頂いたことがあります。新しいバージョンでは外部ファイルをダブルクリックすると、明示的に「編集」するか、「参照」のみかを確認するダイアログが開きます。同時に上級ユーザ向けに、今までと同じ使い勝手を再現することもできます。

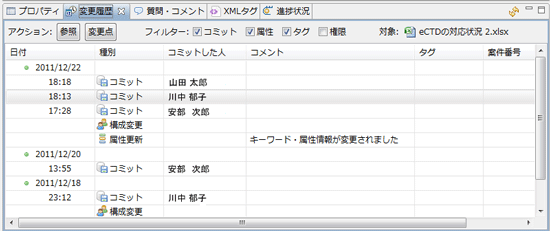

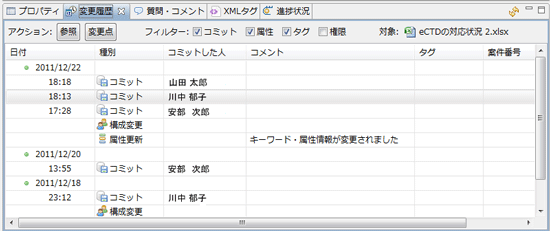

次に履歴管理機能のリファインの例を説明します。

履歴管理機能は、文書管理ができるシステムでは機能としては当たり前のようなものです。crossnoteの以前のバージョンでも、他のシステムに比較すれば、変更点を差分比較できるなど、それなりに良い履歴管理の仕組みになっていたと思いますが、実際に使ってみると、意外と使いづらかったり、表示されている結果がわかりづらいことがありました。

例えば、crossnoteではドキュメントの名前の変更やフォルダ位置の移動などもきちんとトラックしているのですが、複雑な実データでそれを追った場合に、以前のバージョンでは、これってどうしてこう見えるんだっけ?となってしまうケースが多々ありました。

また履歴を見るときって、前後の履歴も確認してみたり、他のドキュメントを探してみたり、いろいろすると思うのですが、このような場合にパッパッパッと切り替わらないと、どうにも使いづらいんですね。

新しいcrossnoteの履歴管理では、まずドキュメントを履歴管理viewにドラッグ&ドロップするだけでさまざまなドキュメントの履歴に切り替えられます。動作も速いので、ストレスなく使うことができます。プロジェクト全体の履歴を見るタイムライン機能も履歴管理viewに統合したので、同じような使い勝手で目的の事象を探し出すことができます。

またドキュメント内容の変更だけでなく、名前や位置、ドキュメント・ステータスや管理属性の変更点を同一履歴上で集約的に把握できるようになり、これってどうしてこうなっているの?のようなことがなくなりました。

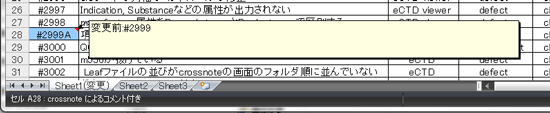

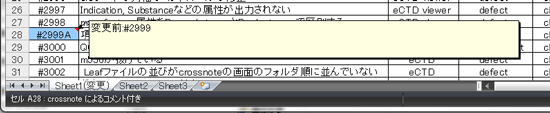

あとこれは新機能になるのですが、変更履歴や変更点通知機能において、crossnoteドキュメントに加え、Excelファイルについても変更点がわかるようになりました。変更点viewや変更履歴viewでExcelファイルの履歴をダブルクリックすると、変更されたセルに色が付くようになっています。

今までのcrossnoteは、crossnoteドキュメントという特別なドキュメントによる仕組み、という位置づけが強かったと思うのですが、これからのcrossnoteはドキュメンテーション・プラットフォームとして、さまざまな種類のドキュメントの作成・管理を容易に行えるように進化していく予定です。

これからも、crossnoteをよろしくお願いいたします。

投稿日:2012年01月10日 作成者:yasunaka

本年もよろしくお願いいたします。

「夢はみるものではなく、叶えるもの」 – 2011年女子世界最優秀選手に選ばれた、なでしこジャパンの沢穂希さんの言葉だそうです。

そうです。夢は叶えましょう。

もうすぐ、当社から新しい発表ができそうです。お楽しみに。

投稿日:2011年11月27日 作成者:yasunaka

最近、ウルトラブックなる言葉を聴くようになりました。高速起動、軽いボディ、長時間駆動などが特徴のノートPCで、イメージ的にはAppleのMac book airに近いもののようです。売る側も起動時間の重要性にようやく気づいてきた、ということなのでしょう。

すぐ起動する、というのは重要です。ちなみに今このブログはDELLのちょっと古いノートPC(LATITUDE D430)で書いているのですが、起動してまともに使えるようになるまで、今さっき10分ほど待たされました。単に起動が遅いだけでなく、ログイン後、しばらくディスクとCPUがフル稼働状態のまま張り付いてしまい、Webブラウザもなかなか起動しないし、メールもなかなか見れない。何もかも固まってしまって動かなくなっちゃいます。ちょっと古いとはいえ、一応 Core 2 DUOのマシンです。使う前に10分待たされる、というのはなんともなぁ、と思います。

会社で使っているMac book airは起動が本当に一瞬です。実に快適。電源を入れてログインするまでが極端に早いし、ログイン後、すぐにWebも使えるし、メールも見れます。これもCPUはCore 2 DUOです。ってことは、起動時間はCPUの性能とはあまり関係がないのかも。

さらに、かなり古いPanasonicのLet’s note W2 (7年前?のビンテージもの)にubuntuを入れて使っているのですが、これも結構起動が早い。CPUはPentium Mです。電源入れて、起動画面が終わってログインし、デスクトップが表示されれはすぐにブラウザやメールが使えるようになります。特に画面が固まって待たされることもありません。

つまり、実は問題はハードウェアよりもソフトウェアにあると思うのです。Windowsのマシンは起動後、なにやらいっぱい裏でいろいろな「サービス」が起動し(そんなサービス、いらないよってのも関係なしに)、それらがCPUとハードディスクを奪い合っています。Macもubuntuも同じような仕組みがあるのですが、Windowsのその戦いは、半端無く激しいのです。もちろんその戦いの中にはウィルスチェックソフト(私の会社ではノートン)も参戦していることも忘れてはなりません。そして、その戦いが一段楽するまでは、本来ユーザが動かしたいソフトはなかなか動かしてもらえません。

ってことから類推するに、ウルトラブックも起動そのものは早くなるかもしれないけど、実際に「使えるようになるまでの」時間ってどうなんでしょう? ソフトウェアが一緒だったら、あまり変わらないような気がするのですが。

Windowsも次のWindows 8などでは、UIをいろいろといじくるような修正ではなく、裏の動作の改良で、実質的な起動時間がもっと圧倒的に早くなるような改良をして欲しい、と切に願います。そうしていかないと、PC以外のデバイスに人々が流れていくトレンドを変えられないと思うのです。

投稿日:2011年10月14日 作成者:yasunaka

K&Rといえば、プログラマの世界(の中でもちょっと上の年代?)にとっては、C言語を開発した二人の巨匠の、カーニハンさんとリッチーさんのことですよね。この二人が書いたK&R版の『プログラミング言語C』は、長い間、バイブル中のバイブルで、私もだいぶお世話になりました。

C言語はUNIX、そしてLinuxをはじめ、さまざまなシステムの一番基盤的な言語で、これ無しには現在のコンピュータの世界はありえないのですが、その礎を作ったK&Rのうちの一人、デニス・リッチーさんが亡くなったというニュースがYahooに流れていました。一般の人にはあまりなじみのない人かもしれませんが、この人の功績は実は非常に大きなものだと思います。

UNIXやC言語を開発したきっかけは、当時働いていたベル研究所に、ミニ・コンピュータのPDP-7がたまたま(しかもほぼ廃棄に近い形で)あったからだそうです。それを動かすために汎用的なOSとして開発されたのがUNIXで、それをさらに別のマシン、PDP-11に移植するために開発したのがC言語だ、ということ。

それぞれ実は原型といえるもの(UNIXはMultics、C言語はB言語)があったのですが、それをベースにしたとしても、きちっと実用的なものに仕上げ、実際に使えるものにしたというのは、本当にすごい。そしてその影響の大きさは、今となっては計り知れないものがあります。

Windowsだってその多くはC言語(およびその改良であるC++)で書かれているはずですし、今をときめくiPhoneだって、そのプログラミング言語のObjective-Cは、実はC言語です。AndoroidはLinuxベースですが、そのLinuxも基本はUNIX互換製品であり、AndoroidアプリはJava言語で書かれていますが、このJavaだって、元となっているのはC言語です。

さらに、これらの仕事は彼らがまだ20代のときに、わずか数年で成し遂げていた、というのが驚きです。

もちろん、それらが普及して一般化するまでには、他のさまざまな人々の努力が加わった結果であることも間違いありません。ただそれだけ、多くの人を巻き込んだ、非常に魅力的な仕組みがUNIXであり、C言語であった、ということだと思います。

投稿日:2011年10月06日 作成者:yasunaka

亡くなった前アップルCEO、スティーブ・ジョブズ氏が17歳の時に出合った言葉だそうです。

合掌。